dimanche, 26 février 2012

le vieil homme, la mer et nos droits de traduire

Monsieur Assouline, d'évidence, dans le Monde des Livres du 24 février, y va de sa chronique, un tantinet emphatique : bronca, tweetosphère, blogosphère, stratosphère, feux aux poudres, boulevard à ragots. Ici donc nous sommes quelques-unes et quelques-uns à être visé(e)s. Je n'en maintiens pas moins un crêpe noir sur mon exemplaire du bouquin traduit par Dutourd.

Ailleurs, d'autres gros mots : invocation légitime des droits, ouverture de la boite de Pandore, soudaine névrose d'altruisme.

Il conclut citant un colloque à venir —vu le ton de la citation, monsieur Assouline ne doit pas y être invité — sur la "copie mode d'emploi": « On y verra le nouveau monde faire le départ de ce qui doit mourir et de ce qui doit survivre de l'ancien monde. Le droit d'auteur, par exemple ? »

À propos du Vieil homme et la mer, je ne souhaite glisser qu'une remarque : Hemingway lui-même aurait-il fauté en matière halieutique : de la page 84 à la 86, le traducteur français écrit "daurade" ; le texte anglais mentionne "dolphin". Et la méditation rêveuse du vieux pêcheur va s'épancher sur "le poisson d'or bruni tacheté de rouge".*

Que je sache, le dauphin (dolphin) n'est pas un poisson, mais un mammifère marin. Le texte est, quelques lignes plus loin, tout aussi ambigu : « Tomorrow I will eat the dolphin. He called it dorado » (Demain, je mangerai le dauphin. Il l'appelait dorado)

Sénescence d'Hemingway ? Erreur du typographe ? Interprétation du correcteur ?

Addendum :

La même affaire — celle du bouquin, pas celle du dauphin — a agité aussi la Place de la Toile de Xavier de Laporte, élargissant les problèmes des droits d’auteur, au copyright et à la propriété intellectuelle.

Un autre conflit, moins public, montre bien les luttes sournoises qui agitent la Toile.

En novembre 2011, l'Université de Louvain a été menacée d'une plainte émanant de l'Université de Californie, pour "copillage" de textes "Grec ancien" et de leurs traductions.

À lire en cliquant sur le lien ci-dessus.

* Ne serait-ce pas une daurade coryphène ?

11:31 Publié dans Les blogues, les lectures, Web | Lien permanent | Commentaires (1)

jeudi, 23 février 2012

La première radio à lire

Elle est sur la table. J'étais passé hier chez ma marchande de journaux, lui demandant à tout hasard de me mettre cette revue de côté. Elle ignorait le titre, elle ne savait si on lui livrerait, elle m'a assuré qu'elle me la réserverait.

Ce matin, France Culture papiers était là. En trois exemplaires. Jusqu'en mon modeste Tabac-Presse d'une petite ville de la banlieue nantaise.

Bon ! le sommaire n'est pas ma "tasse de thé". Mais un premier numéro "papier", — naguère, il eût été un numéro 0 —, aussi incongru en ces temps d'écrits qu'il nous faut numérisés, on prend. Les suivants, trimestriels, seront acquis selon la densité de mes centres d'intérêt ; le coût est celui de deux livres de poche de moyenne épaisseur.

Ma première lecture, liée à l'incongruité de la parution : Contre le total recall de Milad Douelhi sur la nécessité actuelle que nous ressentons de nous souvenir de tout.

Archiver contre Oublier ?

Qui va choisir ce qu'il faut oublier ?

15:56 Publié dans les lectures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 22 février 2012

lecture courante de grandes proses III

C'est la troisième grande prose — enfin, grande ? pour mon goût —. J'aurais souhaité un plus long commentaire. Mais je me suis embarqué dans l'histoire de ma relation de lecteur avec les écrits de Sollers. Trop long à achever pour ces jours-ci quand Noémie et Célia sont arrivées de Gascogne.

Le texte qui suit est une de ces chroniques qui se situent au mitan du Discours parfait et qui s'offre donc de manière fortuite, — qui paraît fortuite, écrirait Borgès —, entre un Mauriac grand cru et un Breton magique ! Est-ce une anaphore en son commencement et une liste en sa fin ? Un simple parallélisme ? Une reprise banale ? J'hésite ; ces interrogations répétitives me paraissent plus que simple liste. Les férus de procédés littéraires jugeront.

Un poète ? Oui, très grand, mais ce mot couvre trop

de petits commerces. Un penseur ? Oui, fondamental,

mais qu'aucun philosophe ne saurait mesurer

(et encore moins le discours universitaire). Un théologien

négatif ? C'est peu dire, puisque, chez lui, rien n'est

idéal ni abstrait. Un spécialiste des mythes et des rituels

chamaniques ? Son expérience personnelle (notamment

au Mexique) le prouve. Un drogué ? Il n'en finit pas

d'avoir besoin de l'opium pour atténuer ses souffrances.

Un fou ? Si cela peut vous rassurer. Un prophète ?

Il est au cœur de la barbarie du XXe siècle,

captant son énergie noire comme personne du fond des

asiles d'aliénés (40 000 morts, très oubliés, en France,

pendant l'Occupation, famine et électrochocs). Mais

avant tout : un rythme, un choc, une pulsation, une

voix, une profondeur affirmative graphique qui ne vous

quittent plus une fois que vous les avez rencontrés, et

vraiment éprouvés. 1 769 pages, des cahiers noircis,

des portraits et des autoportraits admirables, des lettres,

des improvisations en tous sens, c'est la guerre, la torture

la protestation, le témoignage brûlant, le courage

de tous les instants.

Philippe Sollers

Saint Artaud

in Discours parfait

11:44 Publié dans les lectures, Sollers d'autres fois, "Poètes, vos papiers !" | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 20 février 2012

« aujourd'hui, ce sera hier, demain »

Il faut être veilleur d'aube pour écouter le Carnet Nomade* de Colette Fellous. Samedi matin, c'était J.-B. Pontalis pour son écrit AVANT. Une méditation sur le temps : ce qui était "avant, mais aussi ce qui est "devant". Une amie très chère m'avait offert son précédent bouquin, EN MARGE DES NUITS, dont je retiens, curieusement, une citation que Pontalis fait de Richard Millet, qui interroge et l'écrivant et le liseur :

Je n'écris pas pour quelqu'un ni pour une cause, encore moins pour un "lectorat", mais pour un proche qui est lointain, cet inconnu qui a la grâce frémissante d'être proche de moi tout en n'étant pas moi : le témoin invisible qui justifiera l'invisible.

La quatrième de couverture, rédigée par l'auteur lui-même, indique et la mort et la naissance, présageant l'AVANT.

La présence de la mort à venir va de pair avec l'attrait pour la vie, avec l'inlassable curiosité qui anime l'enfant avide d'explorer ce qui l'entoure.

* Au lever du jour, témoignaient aussi un "petit" éditeur, Paul Fournel pour La liseuse, une belle et redoutable guerrière, Chloé Delaume, pour Une femme avec personne dedans, et Claude Chambard, un des quatre qui ont rédigé quatre carnets : Des trains à travers la plaine, voyages dans l'univers de Bashung. Que je sois juste, celles et ceux qui s'éternisent sous la couette peuvent écouter Carnet Nomade le même jour à 19 h 30. C'est aussi "podcastable" !

Je reviendrai sur la guerrière.

10:38 Publié dans les lectures | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 19 février 2012

lecture courante de grandes proses II

Seconde lecture : Julien Gracq.

Elle s'enchaîne aux livres réouverts pour le débat de la semaine dernière sur La Forme d'une ville, qui m'avait fait replonger dans La Presqu'île, cette errance géographique et amoureuse, dont certains passages d'attente et de désir m'ont amené enfin à lire ce que dans ma dyslexie je me suis toujours obstiné à nommer Poème à l'Étrangère — confondant le texte de Saint-John Perse et l'écrit gracquien — et qui est Prose pour l'étrangère lisible en seule Pléiade :

Quelquefois le printemps mouillé la jetait à moi comme

un bouquet de pluie fraîche, et ma bouche s'attardait

longuement à mordre à même ses cheveux de prairie avant

de hausser vers moi sa bouche et ses yeux, le tendre cœur

de la fleur préservée qui faisait perler ses gouttelettes

comme l'innocent et tendre cœur du chou. Sur ses pieds

nus de laveuse haut troussée, elle s'éparpillait soudain

autour de moi comme une blonde meule sous les coups de

fourche — comme une souveraine qui dans le génie du

cœur improvise une décoration tendre cravatant tour à tour

chaque meuble de sa guirlande singulière de lingerie

naïve — et, toute souriante au dégel tiède de la pièce

soudain infailliblement habitée, mes bras la recueillaient

nue et tremblante, comme une reine au milieu de ses dons.

Julien Gracq

Prose pour l'étrangère

La connotation triviale avec le chou vert, qualifié en parler gallo de "chou à vache", que suggère l'innocent et tendre cœur du chou est vite effacée par les pieds nus de la laveuse haut troussée.

C'est la "ténèbre chaude" du corps féminin, rêvée, vécue (?) par Gracq qui surgit. Proche encore des premiers troubles du jeune lycéen entrevoyant les ouvrières nantaises, déjupées, fêtant le Carnaval et déjà dans l'accomplissement attendu et redouté de la possession, du saccage et de la fuite.

Vient aux lèvres du liseur la litanie des pré-noms féminins :

celles qui précédèrent,

l'Heide du Château d'Argol

la Vanessa du Rivage des Syrtes

la Kundry du Roi pêcheur

celles qui suivirent,

l'Irmgard de la Presqu'île,

et les innommées

la servante et maîtresse du Roi Cophetua

les cavalières et les piétonnes de la Route.

Cette note adressée à François Bon pour qu'il récupère au plus vite... avant le passage des boueux, son exemplaire du tome I des œuvres complètes de Gracq dans la Pléiade. C'est le seul "lieu", je le répète, où la Prose pour l'Étrangère est lisible. Il est vrai que je peux lui en scanner les six pages — il s'agirait bien alors d'un usage privé.

Addendum : le geste rageur a épargné la poubelle aux deux tomes des Œuvres qui sont en bonnes et filiales mains aux Indes.

15:58 Publié dans les lectures | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 18 février 2012

publie.net versus gallimard

Il n' y a plus qu'à orner d'un crêpe noir tous mes bouquins "Gallimard" !

Post-scriptum : Il me semblerait judicieux que tous les possesseurs du "Vieil homme et la mer" renvoient, dans la semaine à venir, leurs exemplaires à Gallimard, se déclarant solidaires de publie-net et du traducteur François Bon.

10:07 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 17 février 2012

lecture courante de belles proses I

Trois livres ouverts sur la table depuis plus d'un mois, depuis une semaine, depuis quelques heures. Lectures de l'un à l'autre : lectures intégrales et lentes — denses, écrirait François Bon — pour me lover dans les méandres, me glisser dans les sinuosités, me heurter aux brinquebales.

Au premier de ces bouquins : j'ai attendu des années pour le lire* : c'est Saint-Simon. Cela fait un mois, que, page après page, deux ou trois quotidiennes, je m'ébroue, moins pour l'histoire — le XIVe n'a jamais été mon préféré chez les Louis —, que pour cette syntaxe hardie, emberlificotée mais avec grâce, qui s'affole dans les subordonnées au rythme des situations et de l'état des personnages :

... puis renouvelant de plus belle en sa colère, il dit

qu'il ne fallait pas que les femmes de la plus haute qualité

par leurs maris et par elles-mêmes prissent occasion de la

naissance de ces duchesses de leur rendre quoi que ce fût

moins qu'à celles dont la condition répondait à leur

dignité, laquelle méritait en toutes, qui qu'elles fussent par

elles-mêmes, le même respect, ce fut encore son terme,

puisque leur rang était le même, et que ce qui leur était dû

ne leur était dû que par leur dignité, qui ne pouvait être

avilie par leurs personnes, rien ne pouvait excuser aucun

manquement qu'on pouvait faire à leur égard ; et cela avec

des termes si forts et si injurieux qu'il semblait que le Roi

ne fût pas le même, et encore par la véhémence dont il

parlait.

Saint-Simon

Colère du Roi sur Mme de Torcy

Année 1707

Des suspensions, des incises comme haï-ku, des participes à l'auxiliaire perdu en chemin, ça halète, ça tourbillonne, ça s'oublie en chemin, ça s'accélère en reprenant de plus belle.

Excellent à découvrir, même très très tard.

Et s'ajoute à ce plaisir d'une lecture murmurée, — car il faut se le mettre en bouche, ce duc, si l'on souhaite découvrir tous écarts et torsions qu'il imprime à la langue et à sa syntaxe — le plaisir donc, — et il est lié pour moi au sentiment "géographique", d'avoir résidé quelques temps à Ginsheim sur la rive droite du Rhin, à quelques coups de rames de Mayence, — de savoir que c'est dans ce joli bourg qu'il commença donc à 19 ans, l'écriture de ses Mémoires :

Je les commençai donc en juillet 1694, étant mestre de camp d'un régiment de cavalerie de mon nom, dans le camp de Ginsheim sur le Vieux-Rhin en l'armée commandée par le maréchal duc de Lorges.

* Je fus très prudent. Après quelques efforts de lecture numérisée, — mais j'admets mon inaptitude à une lecture intégrale sur écran — je me procurai une petite anthologie des Mémoires titrée savoureusement :

« Cette pute me fera mourir ...» Mémoires du duc de Saint-Simon, Intrigues et passions à la cour de Louis XIV, La Lettre et La Plume, Le Livre de Poche n°31928, mai 2011.

23:11 Publié dans les lectures | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 14 février 2012

« discours de l'éloge de la guerre » ou « parfait infini du goût »

Ce qui est fort bien quand vous vous procurez un épais bouquin de plus de 900 pages c'est que quand vous le posez sur une table et que vous souhaitez le feuilleter, il s'ouvre généralement sur les pages centrales.

Voilà comment et pourquoi Le Discours Parfait de Philippe Sollers s'est ouvert de suite sur quelques pages qui revivifient les intérêts du liseur, plus encore aiguisés par les titres des chroniques — puisque ce livre dans la suite de La Guerre du Goût et d'Éloge de l'Infini est un recueil de chroniques sur la littérature, la philosophie, la musique, la peinture et "Dieu".

Donc trois ou quatre titres entre les pages 400 et 500 — le mitan du bouquin, vous dis-je : Claudel censuré — Claudel porc et père — Ivresse de Claudel — Mauriac le frondeur — Mauriac grand cru — Saint Artaud.

La messe est dite.

C'est allègre, paradoxal, provocant, acerbe, vachard. Pour les auteurs, pour leurs lecteurs, pour les critiques, les journalistes.

Du Sollers grand cru, un JE qui s'écrit sans retenue, tellement plus talentueux que dans ses petits romans "de gare" qui renferment en de pseudos scénarios d'espionnage, écrits dans une alacrité de style certes, quelques scènes de beau cul, mais entrelardé(e)s — les scénarios ou les scènes, selon — de multiples citations érudites qui donnent une nécessaire épaisseur éditoriale donc mercantile pour ces fictions à la Delly* ! Madré homme de l'écrit qui, dans la quatrième de couverture, lucide à propos de son inintéressant romanesque, promeut son avant-dernière production estimée méconnue : Les voyageurs du Temps. Le dernier produit étant L'Éclaircie — selon mon usage, j'attends avant achat la parution en poche, ce qui avec notre homme, écrivain de... et employé par... ne saurait tarder.

C'est clair : je déteste et j'aime Sollers. Me demande s'il ne cherche point et cette détestation et cet amour.

Post-scriptum : À propos de Delly, qui était éditée par Taillandier, quand j'étais enfant, ma grand'mère m'envoyait à la Bibliothèque parroissiale pour emprunter à son usage ses trois "Delly" hebdomadaires. Naturellement, je les lisais aussi. Plus tard dans les structuralistes annnées 70, j'eus le projet de pornographier cette douce prolifique sentimentale romancière à l'instar d'une certaine Julienne de Cherisy qui, pornographiant Balzac, publia en 1981 aux éditions de la Brigandine une Vie secrète d'Eugénie Grandet. Sic.

* Mais ce n'est ni chez "Taillandier", ni chez "Arlequin" qu'édite Sollers, c'est... chez "Gallimard" !

14:18 Publié dans les lectures, Sollers d'autres fois | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 10 février 2012

c'était plus qu'un folkloriste

C'est par L'Alamblog, grand veilleur de celles et de ceux qui s'en vont en douce, que j'ai appris la mort de Claude Gaignebet, "folkloriste certes, mais diable de Libertaire.

Paru en 1974, Le folklore obscène des enfants* est un plaidoyer pour la liberté qu'exercent les enfants, — les "Puers", — dans la clandestinité de leurs petites communautés hors de vue des adultes. Pratiques langagières, jeux et gestes de résistance qui refusent la norme de langue qu'on leur enseigne, la morale religieuse qu'on leur assène, l'éducation civique qu'on leur inculque.

Derniers rires libres avant aliénation.

Ne soyons ni leurs ethnologues, ni leurs colonisateurs. Psychologues, psychiatres et instituteurs « révolutionnaires » sont autant de missionnaires qui pénètrent, armés de leurs bonnes consciences idéologiques, chez les Puers. Comme toujours, la Paix et le Développement, la Liberté, sont aux bouts de leur fusils. One société traditionnelle close avec ses rites, ses mythes, ses jeux, ses techniques du corps, sa sexualité résistera-t-elle à cette Civilisation ? Faudra-t-il bientôt lancer une campagne de sauvegarde des derniers Puers décimés par « les libérateurs » de tout poils, retranchés dans les primaires inacessibles avec leurs derniers Instits Grands Castreurs ? Voici venir le Temps de la Paix Adulte.

L'ombre du grand Rabelais s'étend, réjouie, sur les obscénités enfantines. Mais comme l'écrit le Préfet Maritime — relire l'Alamblog, ci-dessus — ses mânes n'apprécient guère.

Je me souviens :

En r'venant de Pont Saint Martin

Rencontré trois petits lapins

Un qui pue, un qui pète,

Un qui joue de la clarinette

J'en mets un dans mon mouchoir

Il me dit qu'il fait trop noir

J'en mets un dans mon chapeau

Il me dit qu'il fait trop chaud

J'en mets un dans ma culotte

Il me mange ma petite carotte

Merci au Préfet maritime.

* Claude Gaignebet, Le folklore obscène des enfants, G.-P. Maisonneuve et Larose, 1974 (2e édition, 1980).

19:08 Publié dans les lectures | Lien permanent | Commentaires (2)

jeudi, 09 février 2012

quand Nantes s'écrivait

...contempler de cette hauteur le fleuve, là où il devient la porte du large et le chemin de l'aventure. Sur la gauche, la ville s'éclipse presque derrière la ligne des maisons du quai ; on n'aperçoit d'elle que l'emplacement des anciennes îles au-delà de leurs bras remblayés. Sous le ciel si souvent couvert de Nantes, le panorama du port et du fleuve est une vaste et pesante symphonie en gris, à peine nuancée des reflets bleutés de l'ardoise et de la tôle...

Julien Gracq

La Forme d'une ville

Hier au soir, au Lieu Unique, après les effervescences musicales, la littérature revenait en force dans le cadre du Labo Utile Littérature, sur le thème "Cités et Frontières, Parcs et Paysages". Thérèse Jolly proposait lectures et conversation littéraire autour de "La Forme d'une ville" de Gracq avec Pierre Michon, Bernard Bretonnière, Arno Bertina et Cathie Barreau qui a la charge du projet de la Maison Gracq. Le dessus du panier du lectorat nantais devait être là. Évidemment Gracq et Michon, ça ne se rate pas.

Belles lectures de Cathie. Quelques échanges sur l'absence de nostalgie dans un écrit où Gracq fait remonter de sa jeunesse lycéenne les souvenirs de ses promenades dans la ville, mais affirme aussi, n'en déplaise à Cathie, la raideur du géographe qu'il devint. Poliment, les intervenants mentionnèrent son objectivité. Je retiendrai l'intervention de Pierre Michon qui parla du Désir et de l'Ouverture, précisant qu'il n'y a point une page de La Forme d'une ville qui laisserait émerger un comportement passéiste : Gracq ne regrette pas, il constate et il ouvre sur le futur. Les dernières lignes de la dernière page sont claires :

Je croissais, et la ville avec moi changeait et se remodelait, creusait ses limites, approfondissait ses perspectives, et sur cette lancée — forme complaisante à toutes les poussées de l'avenir, seule façon qu'elle ait d'être en moi et d'être vraiment elle-même — elle n'en finit pas de changer.

Julien Gracq

La Forme d'une ville

Gracq attentif dans l'Attente. N'est-ce pas ce thème qui court dans toute l'œuvre ? Nul regard en arrière mais tension vers ce qui advient : Au château d'Argol, Le Rivage des Syrtes, la Presqu'île, qui, pour moi, est comme une esquisse de La Forme d'une ville, où, seule, la toponymie de ce pays entre Brière, Marais salants et Chantiers navals de Saint-Nazaire est masquée.

Quant au reste, la conversation fut très littéraire entre psychanalyse, stylistique, anecdotes et compte-rendu de visites au retraité de Saint-Florent qui appréciait si gentiment de recevoir. Qui n'a pas heurté le vantail de la maison au bas de la rue du Grenier-à-sel ?

Moi ! un après-midi d'été, j'ai soulevé le heurtoir de la porte, je ne l'ai jamais laissé retomber, je me suis enfui de l'autre côté de la Loire. J'étais très jeune et je n'ai que très rarement su dire mes bonheurs de lectures à celles et ceux qui les avaient écrits.

Hier au soir, quand même, j'ai dit mon regret qu'à aucun moment de la soirée ne furent évoqués les souvenirs d'un autre lycéen nantais qui erra dans les mêmes rues, sur les mêmes quais.

Ce sont toujours les mêmes carrioles qui brinqueballent sur le quai porteuses de lourdes caisses de biscuits, de pains de savon, de ferraille. Là-bas, vers l'Ouest, le Pont Transbordeur comme une balance de pharmacien sous le globe des nuages. Un ciel de crin s'abat sur les façades silencieuses de l'île Gloriette, s'égoutte le long des roues qui ne portent plus d'empreintes, qui ne connaissent plus le pas des promeneurs.

On pense à des chiens errants, à des poubelles renversées, à de vieilles coques de navires comme des malles odorantes, et ce n'est rien qu'une presqu'île morte une vieille limousine dans la nuit qui ne vit plus que des feux fixes d'un garage.

C'est le jour encore; les gratte-ciel de Sainte-Anne, le dôme de l'église Saint-Louis, et l'or de la coupole tombe par plaques, Fantômas remplit ses poches.

.......................................................................................................................................

Octobre est la meilleure saison. Précédés de bruyants remorqueurs, les lourds chalands remontent la Loire, chargés de sable. On entend la chanson du marinier, comme si le chaland en passant sous les ponts se resserrait soudain, soufflet d'un accordéon qui n'attend plus, dans l'étouffement de la poigne que l'allégresse subite du chanteur. Une femme se promène au-dessus de l'eau parmi des linges, une petite cheminée fume, un chien aboie et des baquets de fleurs dégringolent, le long du bord jusqu'à l'eau verte.

J'ai toujours eu envie de partir. Je rêve de canaux et d'écluses, de longs halages pleins de promesses qui mènent à des masures perdues dans le brouillard d'argent des peupliers.

Mais la cloche du beffroi, suspendue comme un œuf au-dessus de la ville, que les douze fusils de midi font tinter, me rappelle à moi-même, me rappelle à la rue.

Des hommes passent sur des vélos, des ouvrières pressées dévalisent les boutiques. En un instant, c'est le jour menacé qui rejoint son niveau, qui se déverse par mille portes ouvertes au milieu des odeurs de graisses et de vin bleu.

René Guy Cadou

Mon enfance est à tout le monde

Ce n'est plus la précision cadastrale du prosateur géographe. C'est la lourde et pénétrante sensualité d'un instituteur de campagne qui évoque, sans nostalgie aucune, lui aussi, ses années d'adolescence entre le Quai Hoche, les Cours et la Place Bretagne.

C'est ma ville. C'est mon Fleuve à son estuaire.

J'aime Nantes "dite" et par le professeur de géographie et par l'instituteur de campagne.

15:58 Publié dans Cadou toujours, les lectures, les marines, "Poètes, vos papiers !" | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 05 février 2012

vox clamantis

Lors d'une Folle Journée qui prétendait célébrer la musique russe de Rimski-Korsakov à Chostakovitch, j'ai cherché en vain la moindre symphonie du dernier nommé. À croire que ses quinze symphonies ne sont que collusion avec le régime stalinien.

Pourquoi pas la IIe ? parce que c'est "Octobre ?

Pourquoi pas la IIIe ? parce c'est "Premier Mai" ?

La VIIe parce qu'elle célèbre Léningrad ?

Et la XIe, "l'Année 1905" ?

Et la XIIe, "l'Année 1917" ?

Mais, la XIVe, sur des textes de Lorca ?

Comme est évitée la Cantate "Alexandre Newsky" de Prokofiev ? Par contre, pléthore de Tchaïkovsky, Scriabine, Rachmaninov, tous les en -sky, en -ov, en -iev, abondance de Chœurs, de Grandes Liturgies et privilège accordé aux formations de chambre avec sonates, quatuors, quintettes. Programmation économique ? Rareté des interprétations symphoniques ? Choix idéologique en concordance avec le titre de cette Folle Journée, Sacre de la musique Russe.

Difficile d'accorder Sacre et Révolution !

Si en 2013, c'est la musique française de Berlioz à Boulez et que le même chemin de programmation soit pris, il sera clair que la Folle Journée devient une belle machine à sous, populaire en diable, satisfaisant la bonne moyenne des mélomanes et exportable en toutes contrées. L'audace de la Folle Journée Mozart est devenue, seize ans plus tard, scène mollassonne.

Dans tout ce brouhaha musical, je ne boude point mon plaisir du vendredi soir ayant découvert Vox clamantis, nous donnant des extraits du Kanon Pokojanen pour chœur à capella. Ce n'était pourtant pas pour la Révolution, loin de là. Ça pouvait faire même croire que nous nous enfoncions toujours plus dans le Sacre. Nous étions entraînés bien au-delà. Ou en-deçà ? C'était du Arvo Part, un contemporain à la barbe fleurie. C'était Esthonien, donc surtout pas Russe.

Un des rares écarts dans le bien-chantant, comme on dit le "bien pensant" du programme, avec — il me faut le reconnaître — une sonate de Chostakovitch, l'opus 40 en ré mineur, par une violoncelliste aux si belles épaules nues — Tatjana Vassiljeva — et une pianiste, Shani Diluka, non moins belle.

Demeurent ces huit femmes et ces neuf hommes de la Vox Clamantis, que je ne peux que traduire à l'aide du participe présent, la voix du Criant*, une longue, lente incantation montant du fond des âges, qui renvoie le Chœur du Patriarcat russe de Moscou, la Capella de Saint-Pétersbourg, le Chœur symphonique de l'Oural à de très bonnes interprétations folkloriques .

Envoûté !

* Youtube ou DailyMotion ne donnent pas encore le Kanon Pokojanen ; il s'agit là de "Très sainte Mère de Dieu", un motet de Part ? Vox clamantis possède un site qui donne d'autres extraits d'œuvres qu'ils interprêtent.

12:41 Publié dans Les musiques | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 30 janvier 2012

« lettre à des amis perdus »

Il suffit d'un bref article dans le quotidien régional* pour aller sortir de l'étagère le bouquin d'un poète. Ce matin-là, le titre était « Nantes va acquérir des lettres du poète Cadou » ; le sous-titre « La ville de Nantes après délibération de son Conseil, va acquérir 74 lettres du poète René Guy Cadou. Cette acquisition de 17 800 € rejoindra le fonds Cadou de la Bibliothèque municipale ».

Certes chercheurs, érudits, bibliophiles de se réjouir. Quant à moi, j'éprouve toujours au su de telles tractations quelque répugnance : se diffuse alentour une odeur de marchands du Temple, quand ce ne sont point les circonvolutions rapaces des ayants droit qui assombrissent les horizons lettrés.

À 240 €, la bafouille ? Le gars René qui ne sablait pas le champagne tous les jours, mais qui se descendait facilement quelques chopines de muscadet avec ses copains de haut-bord au bistrot du bourg aurait rondement arrondi son traitement d'instituteur.

Et aujourd'hui encore, par les temps qui courent... Hein !

Quand on sort d'une lente lecture dense d'Après le livre de François Bon, on n'en est que plus marri. Y a-t-il le moindre espoir, dans la Toile, pour l'abandon de ces négoces sordides ?

La correspondance de Cadou, ces lettres envoyées à ses copains, ça me fait songer à ces tapis de haute-laine qu'une enfant des Aurès tisse pendant des jours et des jours, des mois et des années et qui seront mis en vente dans un ouvroir pour touristes.

Y a -t-il un prix pour ces laines et ces mots ? C'est trop ou... pas assez.

Je n'ai pas reçu de lettres de René Guy Cadou. Ou plutôt je ne les ai reçues que trois ou quatre ans après sa mort. Reçues comme des poèmes.

Et j'ai toujours beaucoup tardé à lui répondre.

Ce sont ces trente-cinq notes où s'inscrit le nom de René Guy Cadou, notes à lui entièrement dédiées, notes pour une mince allusion, ou pour un seul verset de lui : j'ai souhaité tirer ces notes de la "fosse à bitume" — comme l'écrit François Bon — qu'est un blogue. Suffit de créer une "catégorie" nouvelle, même si les "catégories" d'un blogue — le mien n'y échappe point — peuvent être de multiples petites "fosses à bitume" immergées dans la grande.

Donc "Cadou toujours" dans la colonne de droite entre "les fréquentations" — mes liens qui renvoient aux blogues et aux sites de mon "nuage" — mon phalanstère, aurais-je écrit naguère — et les rares commentaires qui sont apportés parfois à ces notes.

Je souhaiterais simplement que cette catégorie "Cadou toujours" soit pour les lectrices et les lecteurs de ce blogue comme cette lettre à des amis perdus que confiait gratuitement René Guy Cadou parfois à des ramiers, parfois à des enfants :

Vous étiez là je vous tenais

Comme un miroir entre mes mains

La vague et le soleil de juin

Ont englouti votre visage

Chaque jour je vous ai écrit

Je vous ai fait porter mes pages

Par des ramiers par des enfants

Mais aucun d'eux n'est revenu

Je continue à vous écrire

Tout le mois d'août s'est bien passé

Malgré les obus et les roses

Et j'ai traduit diverses choses

En langue bleue que vous savez

Maintenant j'ai peur de l'automne

Et des soirées d'hiver sans vous

Viendrez-vous pas au rendez-vous

Que cet ami perdu vous donne

En son pays du temps des loups

Venez donc car je vous appelle

Avec tous les mots d'autrefois

Sous mon épaule il fait bien froid

Et j'ai des trous noirs dans les ailes

Lettre à des amis perdus

Pleine poitrine.

* Ouest-France du vendredi 27 janvier 2012.

18:48 Publié dans Cadou toujours, Les blogues, Web | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 25 janvier 2012

Quel titre pour la tristesse ?

Le pas suspendu de la cigogne ?

L'Éternité et un jour ?

“ Je ne suis qu'un visiteur", faisait-il dire à un de ses personnage dans Le Pas suspendu de la cigogne.

« Où s'est-il retiré, où s'en est-il allé, le Sage ? —

Après tous les miracles qu'il a faits,

après que la renommée de son enseignement

se fut répandue sur tant de nations,

il s'est dérobé aux regards et personne n'a pu apprendre

avec certitude ce qu'il est devenu...

Constantin Cavafis

Pour autant qu'il soit mort

09:39 Publié dans Les graves, Parfois un film, petite Odyssée portative | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 23 janvier 2012

Grands Barbus en petit livre*

C'est un petit bouquin qui a paru en novembre 2011. Trouvé par hasard au kiosque "livres" du Lieu Unique en sortant du débat "France : terre de machisme" où s'affrontaient Clémentine Autain, droite et claire comme épée de justice et Christine Boutin, dame démocrate chrétienne qui aimerait bien être présidente

Il est préfacé par... Victor Hugo qui, en 1845, écrivit une lettre dite « du Barbu » :

Dieu avait donné à l'homme, le jour même où il le créa, ce magnifique cache-sottises : la barbe. Que de choses en effet, au grand avantage de la face humaine,disparaissent sous la barbe : les joues appauvries, le menton fuyant, les lèvres fanées, les narines mal  ouvertes, la distance du nez à la bouche, la bouche qui n'a plus de dents, le sourire qui n'a pas d'esprit. À toutes ces laideurs, dont quelques-unes sont des misères et quelques autres des ridicules, substituez une végétation épaisse et superbe qui encadre et complète le visage en continuant la chevelure, et jugez l'effet ! L'équilibre est rétabli, la beauté revient.

ouvertes, la distance du nez à la bouche, la bouche qui n'a plus de dents, le sourire qui n'a pas d'esprit. À toutes ces laideurs, dont quelques-unes sont des misères et quelques autres des ridicules, substituez une végétation épaisse et superbe qui encadre et complète le visage en continuant la chevelure, et jugez l'effet ! L'équilibre est rétabli, la beauté revient.

Mais

Le bon Dieu fut vertement tancé pour avoir inventé la barbe. L'homme orné de cette chose fut déclaré bouc.  La barbe fut décrétée laide, sotte, sale, immonde, infecte, repoussante, ridicule, antinationale, juive, affreuse, abominable, hideuse, et, ce qui était alors le dernier degré de l'injure - romantique.

La barbe fut décrétée laide, sotte, sale, immonde, infecte, repoussante, ridicule, antinationale, juive, affreuse, abominable, hideuse, et, ce qui était alors le dernier degré de l'injure - romantique.

Il présente vingt-quatre Grands Barbus et parmi eux, j'ai quelques préférences fortes: Diogène, François d'Assise, Karl Marx, Henry David Thoreau, Gustave Courbet, Walt Whitman, Herman Melville, Élisée Reclus, Auguste Rodin, Vincent Van Gogh.

Et l'éditeur — est-il barbu lui-même ? — de lancer dans son Avertissement

Le barbu est largement sous-estimé. Rien ne serait plus faux que de voir dans la barbe un archaïsme : même dans les temps où les rasoirs étaient de silex, la barbe n'était pas une fatalité, mais déjà un choix esthétique et moral. Masculine et fleurie, terrifiante et douce, animale et cultivée : la barbe, c'est le paradoxe même de la sagesse - l'art de maîtriser le laisser-aller, ou de laisser le savoir s'embroussailler...

Et si c'était la barbe qui faisait le sage ? Avec en moyenne cinq cents poils au centimètre carré, ses joues sont un jardin, un bois, une forêt - un radar qui le relie aux forces du cosmos.

Et si c'était la barbe qui faisait le sage ? Avec en moyenne cinq cents poils au centimètre carré, ses joues sont un jardin, un bois, une forêt - un radar qui le relie aux forces du cosmos.

À notre siècle où la barbe revient en force, chez les rugbymen ou chez les rockers, barbe de trois jours ou barbe des bois, barbe des villes ou barbe des champs, ce petit ouvrage veut rendre un hommage contemporain à la figure tutélaire du barbu, homme libre et puissant, tendre et viril, paternel et sauvage.

Mais il en manque, et pour moi, tout aussi grands sinon plus. De gauche à droite et de haut en bas :

Les Grecs

Homère, Héraclite, Démocrite, Eschyle, Sophocle, Euripide, Épicure,

Le Romain Lucrèce,

Le Maghrébin Ibn Khaldûn,

Le Maghrébin Ibn Khaldûn,

Les deux de la Renaissance

Joachim Du Bellay,

Michel de Montaigne,

Et, point d'orgue du XXe Siècle, ce bon Gaston Bachelard.

Elles ne sont point — et pour cause ! — dans ce petit livre des Grands Barbus. Je les ajoute — leur seul nom, car existe-t-il d'elles une image ? — pour illuminer d'un sourire toutes ces barbes "tendres et viriles, paternelles et sauvages" et pour que je ne sois point suspect du moindre copeau de machisme.

J'ai nommé Sappho de Mytilène et Louise Labé.

Ou tout aussi bien Haspasie, Hypatia, Râbi'a al-Adawiyya ou Simone de Beauvoir.

Mais tout ceci, ce livre, ces noms, ces visages, ces poètes, ces philosophes, ces dramaturges, mon visage même, par la grâce de ces quelques vers qui remontent de mon adolescence :

J'ai revu cette nuit les compagnons de mon enfance

Qui pourraient vivre chantournés avec des barbes comme des crédences

Ce sont les prêtres de ma religion

René Guy Cadou

...chantournés avec des barbes comme des crédences....

* Mathieu DUMONT, Le petit livre des Grands Barbus, Esprits sauvages de Lao Tseu à Bob Marley, Éditions WildProject, 2011.

19:26 Publié dans Cadou toujours, Du Bellay mon voisin, Les antiques, Les listes | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 22 janvier 2012

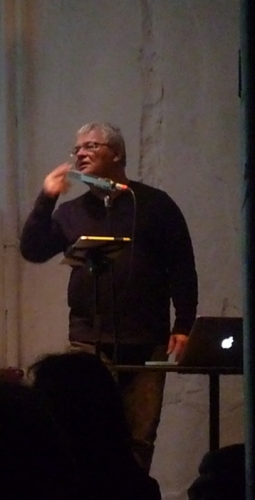

l'autre soir, au Lieu Unique

Tout le jour, la ville s'était enroulée dans une bruine persistante sans vent qui est le propre de ces bordures de l'anticyclone hivernale.

Tout le jour, dans ma petite "librairie", j'avais laissé ruisseler les Suites, les Toccatas de Froberger, de Couperin, de Frescobaldi sur le clavecin de Leonhardt, disparu la veille.

Je me disais que j'allais traverser des miroirs, des inversions, des antipodes, que j'allais m'assècher, me glacer en allant écouter Bon lisant sa Traversée de Buffalo. L'expérience de lecture du livre numérisé sur mon écran d'ordi avait été rude, austère. Pas de tablette, ni de liseuse — ça coûte ! Mais cette balade de mots sur les images de Google maps m'apparaissait moins un survol qu'une errance sur une carte surréelle.

Dans une salle triangulaire, une estrade, deux petites tables : sur chacune, ce que je reconnais comme deux Mac en veille, si identifiables à leur pomme croquée lumineuse dans le semi-obscur que troue un immense fond d'écran, l’entrelacs d’un de ces nœuds autoroutiers qui enserrent dans le bitume et le béton de Buffalo, cette ville des Grands Lacs américains ?

L'entrée du Lecteur et du Musicien, ce fut à l'inverse de la descente aux enfers chantée dans l'Odyssée : nous étions de plain-pied dans cet enfer moderne. Et pourtant il y avait de l'Ulysse dans les rondeurs socratiques de François Bon et de l'Orphée dans la longue chevelure de Dominique Pifarély.

Leurs claviers de Mac effleurés quelques secondes comme un duo qui accorde ses instruments. Et la voix scandant dans une économie un peu haletante du souffle.

Un monde hostile : parce qu’ici il en offrait l’image ? Tu t’y sentais paradoxalement plus à l’aise que dans les villes d’autrefois, avec les objets du monde proche. On avait arasé sur la terre de quoi y tendre les bras, de quoi y hurler tous les cris : regarde, mais regarde l’image, là où tu marches tu es seul, là où tu marches personne ne te suit. La terre est noire quand on la broie, et le ciment une fuite, des stries divergentes, et le parking à peine un décor pour série télévision (pensais-tu, toi qui n’avais jamais supporté ni télévision ni téléphone). Dans la ville que tu construisais il y avait cela : voitures qui filaient, étendues vides striées dans la terre noire, et ce type aux bras tendus, qui hurlait.

Le violon va lentement s'immiscer dans les mots.

Dans l’île de chacun, ce qu’on a laissé dehors, sous les intempéries du ciel, et la dureté de ciment des cours. C’est du vrac, un désordre, on a posé ça ici parfois il y a longtemps, un jour il faudrait s’en occuper, et trier, mais on attend demain. Dans l’île de chacun, tellement de place pour rien : cet abandon qu’on traverse, ces espaces qu’on ne voit plus, et l’eau, au bout. L’eau verte, opaque, dure, immobile. Parfois on vient, là, tout au bord, on regarde l’eau. Ça fait du bien, de regarder l’eau. Puis on rentre dans la tour. On trouve commode cette répartition, l’étage où on mange, l’étage où on dort, et la grande pièce nue où on a son ordinateur, sa musique, ses rêves.

La scansion haletante devient transe. Le lecteur s'appuie au mur. Le violon s'exacerbe : il fouille les masses bétonnées des prisons, des dortoirs, les drôles de cadrans que dessine une usine de traitements des eaux, des yeux globuleux qui sont des espaces verts.

Hommes qui marchiez sur la terre noire, hommes qui mangiez ces boues noires, hommes venus là pour malaxer le bitume et le sol spongieux organique et lourd d’essences riches d’où extraire, raffiner, élaborer jusqu’à ce que cela explose, jusqu’à ce que cela donne aux hommes leurs armes contre les autres hommes : vos établissements d’hommes vous les aviez implantés à même là où vous marchiez, avec vos prothèses d’acier, vos baraques et vos tentes, où on désenfouissait les vieilles terreurs en noir, en orange, en bleu, avec les verts du minerai de cuivre et les blancs des alumines et la rouille vieille du fer à même cette terre qui s’effrite quand serrée dans la paume – hommes, vos couleurs pour repeindre la ville.

Le violon n'accompagne plus les mots : il les suscite, les éjecte de ces aligements, de ces obliques, de ces cercles.

Regardez, regardez l’autoroute : il y avait des lois, pour la protection des forêts, on y ménageait des passages souterrains pour la migration des espèces.... Des errants cherchaient, dans le dédale des voies droites, le lieu où elles se repliaient en courbe pour l’enfoncement dans la terre.

Je ne sais plus si je suis les mots du diseur ? ou les stridences du violoneux ?

Plus tard, après avoir salué François, exténué, je sors dans la nuit de bruine. Ma ville ? La ville de mon enfance, celle dont André Breton dans Nadja disait :

...la seule ville de France où j'ai l'impression que peut m'arriver quelques chose qui en vaut la peine, où certains regards brûlent pour eux-mêmes de trop de feux... où pour moi la cadence de la vie n'est pas la même qu'ailleurs, où un esprit d'aventure au-delà de toutes les aventures habite encore certains êtres.

Une autre ville ?

Tiens ! c'est peut-être cela, le post-moderne. Il me faudra arpenter les images nantaises de Google maps.

Avant de remettre mes pas dans ceux de René Guy Cadou et de Julien Gracq.

Et puis j'irai en mer.

Post-scriptum :

• Il faut revisiter le livre numérisé en inscrivant son propre parcours et sa rêverie sur Google maps. J'ai pris le dit du lecteur et les stridences du musicien comme une invite à ce geste.

Une Traversée de Buffalo

sur www.publie.net

coopérative d’édition numérique

• Cette perfomance/lecture s'est déroulée au Lieu Unique, dans le cadre du Labo Utile Littérature - séquence « Cités et frontières, parcs et paysages », labo animé avec grande intelligence et sensibilité par Thérèse Jolly.

12:26 Publié dans Les blogues, les lectures, Les musiques, Web, "Poètes, vos papiers !" | Lien permanent | Commentaires (1)