dimanche, 19 février 2006

De tout et de rien

La belle dépression atlantique est toujours là, même bien centrée sur notre pointe bretonne et elle nous déverse une bonne eau dans les grains et la douceur.

il y a quelques absents sur les blogues fréquentés : Bourdaily a quitté la Toile, le temps de déménager et de réemménager, je l’espère ; ses chroniques sont toujours consultables.

Berlol voyage, il ne devrait point tarder à être sur les bords de Loire. Plus haut en amont de François Bon, lui-même en amont de votre serviteur.

J’espère que ce dernier ne s’est point offusqué d’être renvoyé, dans ma note de vendredi, au rang des modernes, tels Giono et Cadou, qu’il faut bien de temps à autre délaisser pour relire les ancêtres anonymes.

Al s’est enfin décidé à bloguer ; je vais osciller entre ses “pixiphotos “ et les manipulations alchimiques de Cœur de Ptah.

M’en allant commenter chez Er-Klasker, je me suis fais prendre en faute par un certain “all-zebest” : j’en suis toujours à mes regrettables confusions entre infinitifs et participes passés. Mais la faute fut bonne occasion de rencontre !

Et “all-zebest” va sans doute s’ajouter aux journaux fréquentés.

Ainsi, il y a quinze jours, ma vivacité pour le livre d’Alain Frontier que présentait Florence Trocmé dans Poézibao fut suivie d’un échange de chaleureux courriels avec cet auteur, poète, helléniste et grammairien - il est tout cela avec grande simplicité. Il ne blogue point, mais gère quelques sites.

Voilà la Toile et ses lacs qui se tissent.

Les “durassien(e)s” de la sphère “berlolienne” seront à la fête ces quinze jours à venir. France Cul honore la dame entre le 26 février et le 5 mars pour le dixième anniversaire de sa mort. J’écouterai ; sans trop d’espoir d’y glaner un ticket d’entrée.

La semaine passé, c’était Claude Simon ! Il est vrai qu’il y a de beaux... paragraphes. Il est vrai que La route de Flandres me fut une belle aventure après quelques échecs qui ne furent résolus qu’après avoir trouvé la stratégie de contournement de l’ennui : je lus les 50 premières pages, les 50 pages du milieu du livre et les 50 dernières pages.

Je repris à la première ligne et allai d’un long trait jusqu’à la dernière. En une nuit et un jour.

Il est vrai que, depuis, je n’ai pu rééditer la performance ; à La bataille de Pharsale, mes yeux s'enfuirent ; je suis allé à “sauts et gambades” au Jardin des Plantes et, malgré les Divertissements proposés, La leçon de choses me fit bâiller. La charge de Reichshoffen restera une comptine pour faire sauter mes arrières petits-enfants sur mes genoux !

Que faire du “Clémenceau” ? Faut-il se poser la question ? Il n’a pas encore passé le canal de Mozambique, ni arrondi le Cap Bonne-Espérance.

On peut même se poser la question fatidique : franchira-t-il l’Équateur ?

Il y a longtemps que le ridicule ne tue plus !

18:00 Publié dans Les blogues, les lectures | Lien permanent | Commentaires (4)

samedi, 18 février 2006

Jean ROUSSELOT

Rousselot. Nantes, septembre 1960.

Ai-je depuis ce mois lointain jamais réouvert ce livre ?

J’ai eu une dette envers cet homme et je lui dois bien cette note sur ce blogue incertain qui se baguenaude de poètes en philosophes, d’épopées en élégies, de romans en journaux, de faits divers en marées. Il est celui qui m’a établi en poésie contemporaine, celle de ma jeunesse dans les années 50 finissantes.

J’achète le livre l’année de sa parution. C’est le n°71. Il est signé par André Marissel, lui-même poète et critique littéraire ; c’est la coutume dans la collection “Poètes d’aujourd’hui”.

Une biobibliographie traditionnelle , comme on en écrivait dans les années 50/60.

Rousselot, auteur fécond, a déjà publié une trentaine d’opuscules poétiques, six romans, des contes, des nouvelles, des vies romancées, cinq essais dans les “Poètes d’aujourd’hui” ( Milosz, Corbière, Reverdy, Poe, Fombeure), son “Panorama critique des nouveaux Poètes français”, plus, plus et... plus...

Quelques jours après sa mort - récente - le journal Le Monde en date du 28 mai 2004 lui consacra une rubrique “Jean Rousselot, poète et résistant” et mentionne entre 150 et 200 ouvrages signés, tous genres confondus.

Je retrouverai le critique quand j'aborderai le n° 25 sur Pierre Reverdy.

Né à Poitiers, enfance et adolescence difficiles, très difficiles, tôt orphelin, il doit interrompre ses études par manque d’argent et rentre en sanatorium ; il sait ce que signifie “cracher le sang”.

Je renvoie le lecteur à la revue Paroles de l'Alliance française qui publie un très long article pour la mort du poète :

« Ce furent des années très pauvres, je dirais même misérables. J’ai connu la réalité la plus sordide et la plus humble et j’en ai été marqué pour la vie ! Cela justifie mon attachement aux gens qui travaillent durement et à tous ceux qui souffrent. Je ne peux me séparer de ces réalités-là. »

Dans les années 70, il se présentait ainsi à Guy Chambelland :

« Jean Rousselot, 55 ans, 83 kilos, fils d’ouvrier resté fidèle à sa classe, qui ne peut pas supporter ce monde, ou plutôt la façon dont on le manigance. »

Curieusement, dans les quelques écrits que j’ai pu lire sur Rousselot, on tait avec une fausse pudeur sa réelle carrière de fonctionnaire : écrit abruptement, ne pourrait-on donc pas être flic et poète à la fois ?

On parle prudemment d’une carrière d’employé de préfecture : il fut commissaire de police à Poitiers, Vendôme, Orléans ; même à la Libération, sans doute pour services rendus en Résistance, chef de cabinet du directeur de la Sûreté nationale. Avec de telles responsabilités et tout ce qu’il écrivait, il ne dut guère manier la matraque. Il démissionna en 1946.

Jusqu’à son terme, il fut homme d’écriture.

Il avait participé à l’École de Rochefort, qui ne fut point une école mais une réunion de copains en poésie avec Béalu, Cadou, Bérimont, Manoll.

Il écrivit "à hauteur d’homme". Écriture sombre, anxieuse qui sut s’attendrir sous le regard des femmes.

Je ne proposerai que quatre textes d’une lecture trop tardive pour m’aventurer plus avant dans la connaissance d’un homme aux activités énormes qu’il mena avec “la force et la ténacité de ses parents et grands-parents ouvriers et paysans”.

Nous sommes perdus dans les averses, chiens boueux que l'on a chassés, de porte en porte. Mais nous avons gardé le goût du pain et du vin, et nos mains tremblent de désir, nos mains qui pendent comme des drapeaux. Nous sommes perdus mais on nous attend, dans quelque hutte de terre, avec le pain et le vin sur la table.

Nous sommes perdus

Le sang du ciel, 1944

0n entassa les morts sur des fardiers qui suaient encore le vin et, quand baissa le jour, le cortège s'ébranla vers le sud, au pas lent des gros percherons de pierre grise.

Les cadavres étaient nus; les lanciers de l' escorte, les teneurs de guides étaient nus; les chevaux étaient nus. Et nue la terre sous les pieds. les sabots et les roues, nue la terre qui tendait vers le soleil déclinant le filet de ses ornières noirâtres.

Il n'y avait personne sur la terre.

Il n'y avait rien sur la terre.

Les percherons de pierre grise s' arrêtèrent d' eux-mêmes sur la crête. Un grand effondrement se produisit alors dans le ciel dont les quartiers saigneux roulèrent mollement derrière l'horizon.

Les lanières de cuir s' abattirent sur les cadavres. Vainement.

Les lances des soldats, les lances des ornières s' enfoncèrent dans les chairs inertes. Vainement.

Il fallut débarder les morts.

Il fallut les jeter au vent.

Les morts

La mansarde, 1946

Je t'ai peu à peu dévêtue

De cette peau de rêves

De ces baisers cousus

Et soudain nue tu m'apparus

Plus rien de moi n'était à toi

Et tu t'enfonçais loin de moi

Mais ce que j' avais su te prendre

Et qui peut-être était le meilleur de moi-même

Me collait aux doigts comme un fard

Dont je ne savais que faire

Tourné vers les beaux seins que j' aime.

Refaire la nuit, 1943

..............................................................................

Federico, la terre a bu ton sang de violette

Et de vin noir,

Et cela fait une tache ronde

Au pied d'un mur d'Andalousie

Une tache ronde comme la lune entière

- Gâteau de blé rouleau de chanvre -

Qui roulait dans ta chambre petite

Et déchirée!

Ronde comme le ventre blanc de Lolita

Dont nul n' étanchera la blessure,

Ronde comme la bille de diamant fauve

De ta prunelle,

Ronde comme la ronde des filles et des garçons

Ronde comme une médaille...

- Non, plutôt ronde comme

Une monnaie,

Une pauvre monnaie de bronze

Que chacun a dans sa poche,

La fille et le mendiant,

Le guitariste et le marchand.

Une monnaie de quatre sous à ton effigie,

A ton effigie qui regarde en face,

Car tu es mort de face

Federico!

esquisse pour un tombeau

de Federico Garcia Lorca

(6 février 1947)

À vous lectrice et lecteur de poursuivre !

Sur la Toile :

• dans l'Humanité du 14 avril 1990

• dans le magazine "Actualité Poitou-Charentes" n°53.

• Quelques textes.

00:10 Publié dans "Poètes, vos papiers !" | Lien permanent | Commentaires (3)

vendredi, 17 février 2006

@nonym@t, auteur et justice

Entre deux épopées - l’Anabase et la Chanson de Roland - trois heures de vacance sur les quais et dans les rues de ma ville.

Il y a longtemps que je n’étais pas entré dans une salle d’Assises. Vieille habitude prise depuis le temps quand je passais enfant devant l’ancien palais de justice et que j’étais révolté- je le suis encore - quand je voyais passer un homme menotté entre deux gendarmes. Dès que mon statut de citoyen - avoir vingt-et-un ans - m’a autorisé à entrer dans un prétoire, j’ai usé de ce droit pour aller voir et entendre comment siègeait la Justice, souvent aveugle et surtout hautaine et si sûre de son droit.

Je n’ai aucune indulgence pour les salauds, j’aurais même quelque conviction intime, non avouée à ce jour, pour le talion...

Mais cette morgue justicière me fait dresser le poil.

Hier jeudi, on y jugeait un pauvre mec, violeur “assoiffé de tendresse”, plaidera son avocat - ce qui est fort plausible. Cependant, deux jeunes femmes violentées aux aurores : il devait y avoir des pulsions de prédateur, chez ce tendre ! Douze ans, c’est toujours trop ou trop peu !

Je suis resté assis quand la “Cour” est sortie du prétoire. Ça m’emmerde cette révérence pour les gens de Robe.

Je me sens toujours blessé quand il est ordonné au prévenu, même coupable avéré, de se lever pour qu’il parle ou entende, ultime humiliation du pécheur qu’on ne met plus à genoux, certes.

Donc je laisse mon cul rivé au banc inconfortable dont Jean Nouvelle a doté son “juste” et noir palais de justice. La vision du “menotté” de mon enfance, sans doute.

Dans les temples, je demeure désormais assis aussi pour la proclamation de la parole de dieu.

Je ne hausse mon cul que pour les dames et l’amitié !

Chez Hebken, repas de galettes, un vrai avec deux paires au beurre et une grande bolée de lait ribot.

Entre deux grains - dans le front froid d’une belle et bien large dépression atlantique, c’est si rare en cet hiver - retour aux Chantiers pour “Les grands textes du Moyen-Âge”.

C’est moins pour la gymnastique des mots et du dictionnaire - le grec ancien amplement me suffit - que pour éclairer et des connaissances confuses sur cette ère et le comment du glissement de l’anonymat des scripteurs et autres copistes à la naissance de l’AUTEUR - j’eusse préféré une fausse couche - que je me suis inscrit à cet atelier.

Le retour à l’@nonym@t sur la Toile me semble se dessiner à l’horizon de nos écrans et ça me plaît.

« Nous ne faisons que nous entregloser. », écrit l’ami Montaigne dont il est indirectement fait mention dans le Libé d’hier et le Nouvel Obs d’aujourd’hui, à propos du dernier bouquin de Marcel Conche, “Avec des « si ». Journal étrange”*.

Des nuances certaines entre Garcin, laudateur, et Lançon, plus acerbe sur les non-engagements du vieux philosophe.

Conche que j’avais découvert par Comte-Sponville m’a ouvert de beaux sentiers dans Héraclite et chez Montaigne. Il rejoint Giono dans le pacifisme, dit garder quelque sympathie pour l’union soviétique et refuse le nazisme de Heidegger. Comme Char, qui lui, par contre,

m’assure sur le parfois nécessaire engagement politique et violent.

* Marcel CONCHE, Avec des « si ». Journal étrange, PUF, 342 p.

13:00 Publié dans les civiques, les lectures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 15 février 2006

si vous ne connaissez pas la belle Cilicienne

Récit épique ?

Vait s'en Brandan vers le grant mer

U sout par Deu que dout entrer.

Une ne turnat vers sun parent:

En plus cher leur aler entent.

Alat tant quant terre dure;

Del sujurner ne prist cure.

Vint al roceit que li vilain

Or apelent le Sait Brandan.

Ici! s'estent durement luin

Sur l'occean si cume un gruign.

E suz le gruign aveit un port

Par unt la mer receit un gort,

Mais petiz ert e mult estreits;

Del derube veneit tut dreiz.

Altres, ço crei, avant cestui

Ne descendit aval cel pui.

Brandan se dirigea vers l'océan où Dieu lui

avait révélé qu'il devait s'embarquer.

Il ne se laissa pas détourner pour aller voir sa famille :

il s'était fixé un but plus précieux.

Il alla jusqu'au bord de la mer sans souci de repos.

Il arriva au rocher que les gens de la région

appellent encore le Saut de Brandan.

Il s'agit d'un roc qui s'avance très loin dans

l'océan tout comme un promontoire. Au pied

de ce promontoire se trouve un port à l'endroit

où un cours d'eau se jette dans la mer.

Ce cours d'eau, petit et très étroit,

débouchait directement de la paroi de la falaise.

Personne avant Brandan n'avait, je pense, fait cette descente.

Benedeit

Le voyage de Saint-Brandan

Ou plainte lyrique, davantage de saison :

J'aim mieux languir en estrange contrée

Et ma dolour complaindre et dolouser

Que près de vous, douée dame honnourée

Entre les liez, triste vie mener;

Car se loing souspir et plour,

On ne sara la cause de mon plour,

Mais on puet ci veoir legierement

Que je langui pour amer loyaument.

Guillaume de Machaut,

Ballade

Voilà donc la nouvelle aventure où je m’engage demain.

Jadis que lisait-on en notre trop sage jeunesse ?

Une vague chanson de Roland, revue et corrigée à la mode Hugo, des bribes trop assagies du Roman de Renart, un fabliau, une farce, une plainte de Rutebœuf et les pleurs de Charles d’Orléans.

Que de béances dans la formation du jeune lecteur !

La “barbe blanche” comble dans l’allégresse ! Il n’y a pas que Giono, Cadou ou François Bon ! Vains dieux !

Après le cours de Grec, où nous en apprenons de belles - savez-vous que Epyaxa, femme de Syennesis, roi de Cilicie a cocufié* son roi de mari avec Cyrus et, qui plus est, après avoir soustrait au trésor du pauvre cocu des sommes considérables pour que le roi des Perses payât quatre mois de solde à son armée où traînaient quelques mercenaires grecs dont un certain Xénophon, l’homme qui relate l’infortune royale et ne peut s’empêcher de rallonger l’histoire de cette passion entre la belle Cilicienne et le grand Perse en ajoutant une longue épopée appelée Anabase qui s’achève en une vaste et célèbre clameur : Thalassa ! Thalassa ! - donc, après le Grec, j’enchaîne pour douze fois deux heures avec la découverte des grands textes du Moyen-Âge. Ce devrait être un peu court

Il y aura, à l’instar du Grec, de fréquents feuilletages de dictionnaire : à chacun sa gymnastique mnésique, je préfère ce labeur au scrabble...!

Ah, si ! Epyaxa devait être très belle !

* Cette infortune arrive encore de nos jours à certains “vizirs” qui veulent être sultans à la place du sultan.

17:50 Publié dans les lectures | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 14 février 2006

Lecture nocturne

Voici que le boîtier de ma vie s'ouvre sur les rouages de la honte

Et que tout mon passé dégringole soudain pauvre mur de bibliothèque

Livrant ses pages non coupées et nombre de dessins obscènes....

René Guy Cadou

Confession générale

Il est des jours ainsi, de ceux qu'on appelle des jours "sans".

11:35 Publié dans Cadou toujours, "Poètes, vos papiers !" | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 12 février 2006

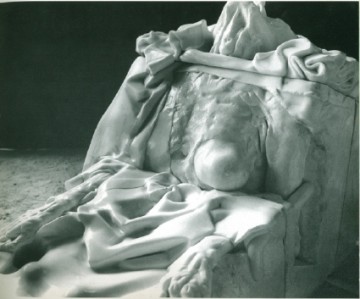

Bonne nuit, Monsieur Ipoustéguy

« Ce que l'on devine dans l'ombre n'est rien d'autre que la chose vue au grand soleil ; bien que, dans le noir et sous la lune, cela n'ait pas le même goût : la salive en quête, le halo des odeurs évaporent et lavent ce qui appartient au corps, à ses rivages fluctuants dans l'espace.

La main, elle, perd sa route et la retrouve bientôt avec surprise comme un flâneur s'égare...

L'aspect des anatomies est mis en pénombre et semble se fondre dans un souffle d'air à sombre haleine, parmi des cheveux, des toisons frottés de phosphore. »

Ipoustéguy

dans le noir et sous la lune, 1981

Deux jours après Borowiczyk, le cinéaste, IPOUSTÉGUY, le sculpteur, s'en est allé. Il est des semaines comme ça, où la camarde rôde avec insistance dans les proximités mentales et familiales. Aux deux "célébrités" - mais combien les connaissaient vraiment ? - s'ajoutent la directrice d'école de mes enfants et un cousin, très "ancien combattant".

"Je suis, la mort n'est pas... etc !" dit Épicure.

Ipostéguy demeure.

En janvier pour inaugurer l'année, j'arpentais la diagonale merveilleuse de son triptyque en hommage à Louïse Labé, place Pradel, à Lyon. Je l'avais découvert à Paris en 1979.

Il sculptait, dessinait, écrivait.

« Pour moi, les structures de l'écriture et de la sculpture sont les mêmes. Autour d'un noyau, cristallisation de l'œuvre, éclatent des formes incidentes qui cherchent à concerter avec le noyau, qui retournent au noyau.»

Il est puissance, sauvagerie, fraternité, érotisme ; il venait du peuple.

Bonne nuit, Monsieur Ipoustéguy ! Et merci !

Post-scriptum :

Successivement Lunaire (1981), Val-de Grâce (1977) et Agonie de la Mère (1970/71)

04:30 Publié dans les autres... arts | Lien permanent | Commentaires (3)

jeudi, 09 février 2006

Le temps d'une marée

Walerian Borowczyk, le cinéaste sensuel des Contes immoraux, est mort lundi dernier ; je ne l’apprends que ce midi

Des quatre contes, je retiens La marée, tirée d’un bouquin de Pieyre de Mandiargues* et Erzébet Bathory, la comtesse sanglante, une Gilles de Retz femelle et hongroise.

La marée surtout, avec, et c’est peut-être dommage, un jeune homme qui va longtemps s’égosiller dans le cinéma français, un certain Fabrice....

....je revins, en attention du moins, car mes doigts ne l'avaient pas quitté, au beau corps de Julie, et j'accentuai mes caresses en accélérant le rythme. Simultanément je m'efforçai d'imaginer d'une façon plus intense la montée de la mer autour de notre couple, et au bout de quelques minutes je me trouvai à tel point confondu avec la substance élémentaire qu'il me semblait que la marée s'élevait en moi comme dans tout l'entourage ; je le dis à Julie, en quelques mots murmurés vite, et elle me fit signe que c'était pareil chez elle. Onze heures douze. Le vent était tombé, le bruit des vagues sur les brisants avait diminué, mais la tension était à son comble, et je sentais des jarrets à la nuque une sorte de bonheur en puissance que je croyais partager avec l'énormité des eaux attirées par la lune. Enfin, ce fut l'heure; je n'eus pas besoin de regarder ma montre car j'eus comme une connaissance intérieure du sommet, au moment de la mer étale, et alors je déversai mon bonheur dans la bouche de Julie.

*André Pieyre de Mandiargue, Mascarets, coll. Le Chemin, Gallimard, 1971

22:55 Publié dans Parfois un film | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 08 février 2006

de ci, de là... avec quelque gravité

Un bon vieux copain, hier plus de dix heures, lucide, sur la table d'opération : il lutte depuis dix ans face à la maladie de Parkinson : on va penser à lui lors de notre randonnée hebdomadaire du mercredi.

Dac'hlmat ! Tiens bon, JeJ, Briéron au grand cœur !

Je ne regarderai point (regarder ?) les travaux de la commission parlementaire du procès d'Outreau, cet après-midi. Le curé innocenté, Dominique Weill, a écrit dignement, il y a quelques jours, la raison de son absence ; je crois "entendre" le besoin qu'ont les autres victimes innocentées d'être silencieusement confrontées à l'un de leurs juges.

Mais ce n'est pas une pratique citoyenne que de participer à une curée médiatique !

Ailleurs.

Commençant la lecture folle du Bonheur fou écrit par un chroniqueur fou :

«...capable de concevoir une action courageuse et de l'entreprendre, l'odeur d'un jasmin dépassant la crête d'un mur l'en détournait. »

07:10 Publié dans les diverses | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 05 février 2006

Dans les parages

Quand les prophètes se sont éloignés, quand les croyances ne sont plus que des belles effiloches de chants et de musiques - le chant des Laudes, ce matin, venant d’une abbaye cistercienne - quand aux tables de l’amitié certaines places se tiennent désertées, quand on s’avance vers le terme, il est bon d’entendre, à voix chuchotée, la philosophie.

Hier matin, en dépit de mes rognes et décisions précédentes, j’ai haussé le potentiomètre de France Cul : Finkielkraut avait invité deux philosophes pour tenter d’éclairer la question « Est-il encore possible d'apprendre à mourir ? », Françoise Dastur et Fabrice Hadjadj.

Au mitan de l’émission, voilà que surgit Giono à travers Mort d’un personnage que j’ai récemment ouvert. Finkielkraut de lire :

“Ce qui m’aida aussi, ce fut ce squelette sous parchemin : ces deux cotylédons d’os iliaques, ces cavités pelviennes dans lesquelles la peau s’enfonçait et dont il fallait que je nettoie le fond avec de petites houppes de coton, ce pubis rocheux, ce sexe ruiné sous des herbes blanches.“

Je prolongerai par quelques lignes :

“Je songeais aussi qu’il s’agissait d’un être d’une très grande qualité et qu’il n’y avait jamais eu de mensonge en elle. Sa longue ruée patiente vers celui qu’elle avait perdu était aussi naturelle et aussi inéluctable que sa violente ruée précipitée vers les matières de la terre au dernier moment. Sa passion se mettait en place dans la condition humaine.”

Je n’avais pas encore lu Mort d’un personnage ; je n’ai pas encore lu Le bonheur fou. Eh, oui ! il est des béances dans un parcours de lecteur.

Je ne regrette point cette approche tardive. Plus tôt, étais-je mûr pour une telle lecture ?

Quand Sarabande de Bergman nous atteint, on ne peut que regretter ce que le cinéaste eût fait de la geste du Hussard sur le toit.

11:45 Publié dans les lectures | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 03 février 2006

"Je vous salue, Marie !"

La presse énumère les précédents “blasphèmes” qui agitèrent les dieux, les croyants, les auteurs, les cinéastes, les dessinateurs.

Je n’oublie pas - les journalistes semblent avoir oublié - “Je vous salue Marie”, de Jean-Luc Godard.

Quand, au printemps 1985, le film sortit à Nantes, au Katorza, avec MJ et JP,nous y entraînâmes quelques stagiaires : les ciné-clubs étaient encore une activité culturelle prisée.

Dans la file d’attente pour prendre les billets, je m’étais étonné de la présence de deux personnes plus qu’âgés, public assez surprenant à l’époque pour un cinéaste plutôt sulfureux.

Je ne compris, comme les amis qui m’accompagnaient, la tactique de ces deux personnes fort pacifiques au demeurant qu’à la première séquence du film : elles s’étaient introduites dans le seul but d’ouvrir les portes de sécurité à leurs comparses qui se tenaient à l'extérieur .

Nous fûmes bombardés de grenades lacrymogènes et de boules puantes.

Le directeur du cinéma voulut interrompre la projection et faire évacuer la salle.

Mouchoirs au nez et à la bouche, nous exigeâmes qu’on ne céda point à cette maigre violence et que se poursuive le film, après aération de la salle.

Le groupe d’intégristes nantais se maintint toute une semaine durant, rue Corneille, devant l’entrée du Katorza, ayant établi un sanctuaire marial de pleine rue où se dévidérent à longueur de projection du “Je vous salue, Marie”, des chapelets de repentance et d’imploration pour leur propre salut et celui des blasphémateurs, Godard , grand impécateuren tête, suivi de la cohorte des spectateurs impies, attirés par ce petit scandale, qui ne seraient sans doute jamais allé voir un “Godard”.

Post- scriptum : La Binoche était au générique ! Déjà !

16:15 Publié dans Parfois un film | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 02 février 2006

à propos de caricatures injurieuses faites d'un prophète

À l'aide, Aristote, reviens et réécris-nous le Livre II de ta Poétique !

Qui nous l'a perdu ?

16:09 Publié dans Les antiques | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 01 février 2006

Pour ne point refermer "Le Hussard" (5)

C'est le bon film de Rappeneau qui m'a fait réouvrir le Hussard. Il n'est pas fidèle au livre en son commencement, moins encore en sa fin. Il lit à sa manière. Pourquoi pas ? Elle est belle. À la manière d'un Tristan, d'une Yseult et d'un roi Mark indulgent ! Giono n'eût peut-être pas désavoué cette trahison à la mode de... Bretagne.

Nous sommes loin des banalités d'un Marquand adaptant les Grands chemins ou d'un Marcel Camus avec le Chant du monde - étonnant Michel Vitold ; j'ignore Pagnol et ses "pagnolades", j'oublie Raul Ruiz et des Âmes fortes inhabitées. Pourquoi Giono n'a-t-il tourné que Crésus ?

Quel film aurait écrit Bunuel, sollicité par Giono ? Je rêve de ce que pourrait encore nous donner à lire Bergman qui songea...

C'est Bachelard qui surgit à la ènième lecture des pages de ce Hussard, le vieux lecteur qui écrit la Poétique de la rêverie :

« ...il faut lire un grand livre deux fois : une fois en pensant... une fois en rêvant dans une compagnie de rêverie avec le rêveur qui l'a écrit...

Comment être objectif devant un livre qu'on aime, qu'on a aimé, qu'on a lu dans plusieurs âges de la vie ? Un tel livre a un passé de lecture...

»

Combien de fois, de la première à la dernière page ? Parfois au hasard des pages, d'autres fois dans la recherche précise de tel ou tel passage, pages sages, pas sages ! Au gré du rêve et du bonheur des mots, des parfums, des images.

Un maquignon de Remollon vint présenter au bas des terrasses quatre ou cinq chevaux parmi lesquels se trouvait, une bête très fière qu'Angélo acheta d'enthousiasme.

Ce cheval lui donna une joie sans égale pendant trois jours. Il y pensait. Il se voyait au galop.

Chaque soir, Pauline mit une robe longue. Son petit visage que la maladie avait rendu plus aigu encore, était lisse et pointu comme un fer de lance et, sous la poudre et les fards, légèrement bleuté.

« Comment me trouves-tu ? dit-elle.

- Très belle. »

Le matin du départ, Angélo rendit tout de suite la main au cheval qu'il avait lui-même, chaque jour, nourri d'avoine. Il pouvait être fier de cette allure. Il voyait venir vers lui au galop les montagnes roses, si proches qu'il distinguait sur leurs flancs bas la montée des mélèzes et des sapins.

« L'Italie est là derrière », se disait-il.

Il était au comble du bonheur.

Post-scriptum :

• un site bien achalandé : Giono, le voyageur immobile.

• Tout Giono est en poche et en Pléïade !

• Aux "amant(e)s" de La Binoche !

05:55 Publié dans les lectures | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 31 janvier 2006

Une lettre au "Hussard" (4)

Voilà où nous entraîne la pratique des blogues. Je n'envisageai qu'une note de lecture aux trois temps d'une valse. L'ouverture, l'apogée, le final - pour demain, celui-là ! Elle sera donc à cinq temps, "le temps de faire un tour du côté de l'amour".

Au quatrième temps, c'est d'amour maternel qu'il s'agit. Le Hussard est un beau bâtard et sa mère une sacrée gaillarde, duchesse et intrigante.

Aussi madrée que le conteur de l'histoire qui nous agence là un truculent "flash-back" - nous savons la passion que Giono eut pour le cinéma.

Je n'en livre qu'un paragraphe dédié à un lecteur attentif de ce blogue et qui fut, bien malgré lui, à l'origine de ma vocation de "pronetaire" : un "parrain"* dont le premier commentaire fut d'aimablement me faire remarquer une méchante coquille sur le nom d'Emmanuel Lévinas.

À Berlol, donc :

« Et maintenant, parlons de choses sérieuses. J'ai peur que tu ne fasses pas de folies. Cela n'empêche ni la gravité, ni la mélancolie, ni la solitude : ces trois gourmandises de ton caractère. Tu peux être grave et fou, qui empêche ? Tu peux être tout ce que tu veux et fou en surplus, mais il faut être fou, mon enfant.

Regarde autour de toi le monde sans cesse grandissant de gens qui se prennent au sérieux. Outre qu'ils se donnent un ridicule irrémédiable devant les esprits semblables au mien, ils se font une vie dangereusement constipée. Ils sont exactement comme si, à la fois, ils se bourraient de tripes qui relâchent et de nèfles du Japon qui resserrent. Ils gonflent, gonflent, puis ils éclatent et çà sent mauvais pour tout le monde. Je n'ai pas trouvé d'image meilleure que celle-là. D'ailleurs, elle me plaît beaucoup. Il faudrait même y employer trois ou quatre mots de dialecte de façon à la rendre plus ordurière que ce qu'elle est en piémontais. Toi qui connais mon éloignement naturel pour tout ce qui est grossier, cette recherche te montre bien tout le danger que courent les gens qui se prennent au sérieux devant le jugement des esprits originaux. Ne sois jamais une mauvaise odeur pour tout un royaume, mon enfant. Promène-toi comme un jasmin au milieu de tous.

« Et, à ce sujet, Dieu est-il ton ami ? Fais-tu l'amour ? Je le demande chaque soir dans mes prières.

*À parrain, marraine : une des premières blogueuses de France qui a parfois un parfum d'ardente duchesse, promise au bûcher. Je pense que Giono l'eût mise dans ses notes de personnages. Pour adultes éclairés : Aurora. Je ne renie point mes généalogies !

J'avoue un "autre parrain", surgi, lui, dans mon jardin d'écran, pour une histoire de "galets du Lot". Il est bien connu du premier. Dieux, que de liens dans ce "pronetariat" !

Il ne me déplaît point de reprendre pour toutes mes lectrices et tous mes lecteurs les "prières" de la Duchesse ; je ne puis m'empêcher de joindre un "X" au nom de dieu, sachant que ce n'est que la règle de ponctuation qui m'y fit mettre une majuscule.

07:55 Publié dans les lectures | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 30 janvier 2006

continuant le “Hussard sur le toit” (3)

Pour fêter la naissance de Mozart, j’aurais pu me référer à Giono, qui dans les années soixante avoue à Claudine Chonez que “tous les soirs, sur son pick-up, il met quelque disque de Mozart qui, depuis sa quinzième année continue de le bouleverser”.

Il n’y a nulle provocation à avoir, hier, mentionné René Char. Les deux écrivains eurent longtemps des relations peu amènes : quand dans les années 30, l’un, Giono, l’aîné, refusait un texte pour une revue que Char, le cadet, sollicitait, ce dernier n’hésitait pas à placer une “bombinette” en janvier 43 devant le Paraïs, la maison du “pacifiste” qui exaspérait le maquisard*.

Char et beaucoup parmi nous, avons-nous jamais mesuré ce que le Giono de vingt ans vécut en 14/18 : les cadavres et la cruauté du Hussard renvoient à celle et ceux du Grand Troupeau. - Je n’oublie pas, pour ma part, au petit matin d’un jour de mars 60 la découverte des dix cadavres piégés sur les pentes du Zaccar.

Giono signera en 1966 la protestation de René Char contre la base de fusées nucléaires du plateau d’Albion.

Pour le lecteur et son entière liberté de choix, demeure l'intérêt pour deux des grands “inventeurs” de la langue française : l’un et l’autre ont souvent fait « recule(r) la frontière de ce qui peut être dit et communiqué, c’est-à-dire partagé, c’est-à-dire socialisé. » (Georges Mounin)

Il pensa à cette jeune femme qui se desséchait dans l’entrebâille d’une porte, à une dizaine de mètres au-dessous de lui. Dommage qu’elle ait été précisément parmi ces plus malades. La mort avait taillé une déesse en pierre bleue dans une belle jeune femme, qui avait été apparemment opulente et laiteuse, à en juger par son extraordinaire chevelure. Il se demanda ce que les plus roués cagots de la liberté auraient fait à sa place quand il avait eu besoin, lui, de tout son romanesque pour ne pas crier quand les reflets de la bougie s’étaient mis à haleter dans cette chevelure d’or ?

Les lecteurs savants rapprochent souvent Giono de Stendhal ; n’ayant guère lu ce dernier, je ne saurai donc confirmer, mais il est clair que l’Homère de l’Iliade est plus proche encore. Cruauté des combats singuliers et des corps cloués par les lances et traînés dans les poussières ensanglantées.

Angélo, encore à moitié endormi, essayait instinctivement d'apaiser sa faim en avalant une salive épaisse, quand il fut tout à fait réveillé par un cri si aigu qu'il laissa comme une trace blonde devant ses yeux. Le cri se répéta. Il venait manifestement d'un endroit sur la droite, à dix mètres environ où le rebord du toit s'arrêtait en bordure de ce qui devait être une place.

Angélo sauta le rebord de la galerie et s'avança sur les toits. Il était difficile et dangereux de marcher là-dessus avec des bottes, mais, en embrassant une cheminée, Angélo put se pencher sur le vide.

Il ne vit d'abord que des gens en tas. Ils semblaient piller quelque chose à la façon des poules sur du grain. Ils piétinaient et sautaient quand le cri jaillit encore plus aigu et plus blond de dessous leurs pieds. C'était un homme qu'on tuait en lui écrasant la tête à coups de talons. Il y avait beaucoup de femmes parmi les gens qui frappaient. Elles rugissaient une sorte de grondement sourd qui venait de la gorge et avait beaucoup de rapport avec la volupté. Elles ne se souciaient ni de leurs jupons qui volaient ni des cheveux qui leur coulaient sur la figure.

Enfin la chose sembla finie et on s'écarta de la victime. Elle ne bougeait plus, était étendue, les bras en croix, mais, par l'angle que ses cuisses et ses bras faisaient avec le corps, on pouvait voir qu'elle avait les membres rompus. Une jeune femme, assez bien vêtue, et même qui semblait sortir de quelque messe, car elle tenait un livre à la main, mais dépeignée, revint au cadavre et, d'un coup de pied, planta son talon pointu dans la tête du malheureux. Le talon resta coincé dans des os, elle perdit l'équilibre et tomba en appelant au secours. On la releva. Elle pleurait. On insulta le cadavre avec beaucoup de ridicule.

Il y avait là une vingtaine d'hommes et de femmes qui se retiraient vers la rue quand le groupe qu'ils faisaient s'égailla soudain comme une troupe d'oiseaux sous un coup de pierre. Un homme dont on s'était écarté resta seul. Il eut d'abord l'air hébété, puis il serra son ventre dans ses deux mains, puis il tomba, il se mit à s'arquer contre la terre et à la labourer de sa tête et de ses pieds.

Les autres couraient mais, avant de s'engouffrer dans la rue, une femme s'arrêta, s'appuya au mur, se mit à vomir avec une extraordinaire abondance ; enfin elle s'effondra en raclant les pierres avec son visage.

« Crève », dit Angélo les dents serrées. Il tremblait de la tête aux pieds. ses jambes se dérobaient sous lui, mais il ne perdait pas de vue cet homme et cette femme qui, à deux pas du cadavre mutilé, s'agitaient encore par soubresauts. Il ne voulait rien perdre de leur agonie abandonnée qui lui donnait un amer plaisir.

Mais il fut brusquement obligé de s'occuper de lui-même. Ses jambes avaient cessé de le porter. et même ses bras qui embrassaient toujours la cheminée commençaient à desserrer leur étreinte. Il sentait un grand froid dans sa nuque et le rebord du toit n'était qu'à trois pas de lui.

* dans "l'éclair au front, la vie de René Char" de Laurent Greilsamer, éditions Fayard, p.172.

08:00 Publié dans les lectures | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 29 janvier 2006

Jusqu'en Chine

Les “Folles journées” sont l’occasion d’inviter, pour un jour ou deux, amis et proches.

Vendredi soir, après Purcell, Vivaldi, Bach et Haendel, j’ouvrais notre table avec un “tadjine” aux patates douces et fruits secs. L’exotisme culinaire qui n’est plus guère original, hors la délicate harmonie des épices - il faut avoir longuement et lentement voyager pour la jouer - délia les langues et parmi les huit convives à forte majorité d’ancien(ne)s pérégrin(e)s, deux, An et Lo se retrouvèrent avoir fréquenté les rivages de Chine aux temps fastueux et cruels de la Révolution culturelle entre 1972 et 1974.

Rien de commun avec la démarche de jeunes intellectuels “maoïstes” et français bien connus : tous deux y étaient pour gagner leur vie.

L’un, An, commandant un vraquier pour une compagnie chinoise, et cabotant de Macao à Shanghai, des ports du Vietnam-nord à ceux de La Corée du sud, l’autre, Lo, mon "petit" frère, plus sédentaire, installant - susceptible d’avoir installé, dirait-il - à Pékin les ordinateurs de la Banque populaire de Chine.

Il fut question de leurs voyages “accompagnés”, de multitudes à vélo, de processions de gardes-rouges, d’un commissaire-guide désespéré, en larmes parce que Lo qui avait “mitraillé” les palais de la Cité Interdite, s’était désintéressé totalement du Palais du Peuple - il “dut” y retourner, appareil photographique en bandoulière - de l’extraodinaire cuisine chinoise.

Leur seule divergence fut sur les compétences actuelles des Chinois : créateurs talentueux ou géniaux copieurs ?

Les "africain(e)s et "américains(e)s" autour de la table étaient tout ouïe !

Les conversations pérégrines s’achevèrent sur le transport de pélerins à destination de la Mecque que An réalisa pour une compagnie marocaine : seuls “Infidèles”, son second, son chef-mécanicien et lui dissimulèrent leur whisky dans les extincteurs de leurs cabines.

Je lus quelques lignes du “Petit Livre Rouge” que Lo m’avait offert à son retour : il est serré sur un petit rayon entre le Livre du Thé, les Chambres d’Aragon et Vingt poèmes et une chanson désespérée de Neruda* :

« Il y a beaucoup de choses qu’on n’apprend pas dans les livres seuls, il faut les apprendre près des producteurs - des ouvriers, des paysans pauvres et des paysans moyens de la couche inférieure, et à l’école, auprès des élèves, auprès de ceux qu’on enseigne. À mon avis, la plupart de nos intellectuels veulent apprendre. Notre tâche est de les y aider de bonne grâce et de manière appropriée, sur la base de leur libre consentement, et non de les faire étudier par la contrainte. »**

N’y aurait-il point là quelque vérités pour nos jours du XXIe siècle ?

De nombreux passages de ce petit livre, édité en 71, parfaitement relié, sans fautes d’orthographe, sans erreurs typographiques initient à la pensée des contraires : à longueur de pages, la pensée de Mao s’apparente à celle d’un Héraclite bégayant !

La soirée s’acheva sur une excellente tarte de Ja et sur les musiques de Purcell et Bach !

* Voisinage dû aux seules contraintes du format 13x9. Juré !

** Qu’en pensent, aujourd’hui, les intellectuels du groupe TEL QUEL ?

Post-scriptum :

Mon goût pour les épopées et les westerns m’inclinent à garder toujours un penchant pour la Longue Marche ! On a ses faiblesses !

10:10 Publié dans les voyages | Lien permanent | Commentaires (0)