mercredi, 26 juillet 2006

haïkaï d'été : variante occidentale

Pour Jac, ma plus proche voisine, qui, de l'autre côté du mur, lit ce blogue et vient ensuite m'en parler

fleurs de juillet

enfin les épaules nues

des femmes

Daniel Biga*

Déambulation poétique

Grand Lac III

À Grand-Lieu, un village de pêcheurs

* Nous avions proposé à Daniel d'entrelacer la Parole de nos ami(e) Passis d'une déambulation poétique ; je l'avais "rencontré" une première fois dans cette anthologie de la nouvelle Poésie française que Bernard Delvaille avait publiée chez Segehrs en 1974 sous une amusante jaquette en " jean's" ; vingt plus tard, nous nous retouvions, grâce à MJ, à Nantes, lors d'ateliers d'écriture.

Il nous proposa cinq déambulations dans Passay et autour du Grand-Lieu, à la manière des journaux de voyage de Bashô et des "choses dont je me souviens" de de Sôseki.

21:09 | Lien permanent | Commentaires (1)

mardi, 25 juillet 2006

suite caniculaire... brève

Sans replier celles des ombrelles

Les ailes des lucioles et la pluie

Dans la nuit

Shûsen

20:46 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 24 juillet 2006

bonheur caniculaire

Fraîcheur

Au mur la plante de mes pieds nus

Sieste

Bashô

14:00 | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 15 mai 2006

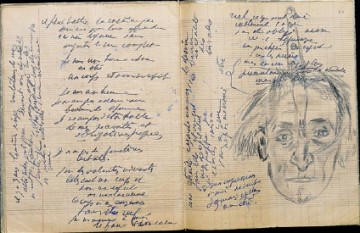

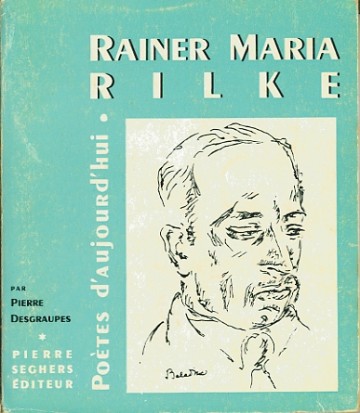

Rilke non lu

Rainer Maria RILKE

...ou le livre jamais lu.

Il est partie de cette livraison qui me parvient à Rhardous entre Forêt-Affaïne et Djebel Bou-Maad, au printemps 1961. Un petit paquet des éditions Seghers : Rilke, Jouve, Reverdy, Pessoa, Desnos. Deux sont marqués d’un drôle de cachet rond SP, que je comprendrai que plus tard. Fin de stock ? Pourquoi cette marque ? Parce que vendus par correspondance ? Non : spécimen.

Le Rilke doit être une réédition ; le bouquin est le numéro 14 de la collection, donc un des tout premiers de la collection qui date de 1945 ; l’achevé d’imprimer de l'exemplaire que j'ai est de décembre 1958.

Le rédacteur de l’essai est un certain Pierre Desgraupes ; je dis “un certain” , car la télévision n’a pas encore pénétré dans tous les foyers français. Mais il s’agit bien du plus qu’excellent chroniqueur de “Lectures pour tous” avec Pierre Dumayet et Max-Pol Fouchet.

Livre jamais lu, à peine entrouvert aujourd’hui encore. Par exemple, le mois dernier, il en est question dans l’approche littéraire du mythe d’Orphée, mais c’est Pierre Emmanuel que je vais réouvrir. Pierre Emmanuel dont la lecture du Tombeau d’Orphée de suite s’imposera sur les Sonnets à Orphée de Rilke écrits en 1922, inspirés au poète par la mort d’une jeune danseuse et musicienne.

Un livre de la non-lecture, de ces livres dont parlait récemment François Bon dans son Tumulte , de ces « livres qu’on a achetés et pourtant pas lus, pour l’instant ou pour toujours ? »

J’en ai quelques autres sur les étagères.

Pourquoi l’avoir acquis ? Pour la réputation de l’auteur, la fascination des titres : les Élégies de Duino, les Cahiers de Malte Laurids Brigge ? Pour la renommée troublante, trouble, d’un nom de femme Lou Andréas-Salomé.

Lecture “naïve”, lecture critique ? Quand la première est muette, la seconde peut ouvrir l’intérêt et le plaisir. Mais non, pas à chaque fois.

Avouer n’avoir jamais lu et tenter de comprendre ce non lire.

La “gueule, quand on la voit, de l’auteur qui ne vous revient pas ; c’est bête mais c’est le cas pour Rilke, les yeux globuleux, la bouche lippue, la moustache qui recouvre la lèvre supérieure.

Les jeunes filles qui ne sont pas mes jeunes filles, le dieu si loin de mes dieux.

La traduction, et là plus encore que dans les autres livres, les traducteurs multiples, j’en ai dénombré dix.

L’effleurement des pages quand aucune accroche ne s’attarde aux mots. Fragile adhésion aux images, donc à la langue (difficulté rencontrée avec Essénine, mais pas avec Lorca)

L’essai pourtant comme possible entrée ? Je ne les lisais que peu, et toujours après avoir découvert les textes du poète. Même encore ce jour.

Mais alors quand le texte n’est qu’un mur lisse sans prise ?

Georges Mounin dans la Communication poétique, Jean Onimus dans la Communication littéraire démontent bien ces mécanismes de lecture et de non-lecture.

Faut-il à chaque page ouverte cette communauté d'expérience, même infime, pour que le lien s'établisse entre l'auteur et le lecteur ?

Des années que je tourne et retourne cette question, qui, parfois, s'efface, qui d'autres fois, se fait abîme.

Et voilà le livre qui se fane sur une étagère non vitrée, exposé aux poussières, le dos délavé et la tranche jaunie par la lumière du jour

Dans une lettre à Lou Andreas-Salomé, Rilke écrit :

« L'art est, en effet, chose bien trop grande et trop lourde, et trop longue pour une vie, et les vieillards y commencent à peine leur chemin. »

Puis il cite Hokusaï :

« C'est à l'âge de soixante-treize ans que j'ai compris à peu près la forme et la nature vraie des oiseaux, des poissons et des plantes. »

Pour Rilke, pour d’autres, je n’ai pas encore trouvé de passeur !

L’esseulement qui t’assaillit te rend capable de mettre en équilibre la solitude des autres.

La lettre à Liliane

Sur la Toile, quelques sites :

• Anthologie de la poésie

• Sur le site de Jean-Michel Maulpoix

• Rilke "l'Européen", en français, en allemand, en anglais

23:10 | Lien permanent | Commentaires (2)

jeudi, 13 avril 2006

Pour Jean GROSJEAN

Avant de partir en mer

...Quand est venu voilé le soir des veuves...

Il était le héraut d'un dieu en qui je n'ai plus foi !

Mais il fut de la trempe de ceux qui écrivirent les grands et saints livres du monde.

12:25 | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 28 mars 2006

Poème et/ou nouvelle

J'achève la lecture de la correspondance Béalu-Cadou.

Elle m’aura permis de sortir de l’oubli de certaines étagères de ma "librairie" un bouquin paru dans la Bibliothèque Fantastique de Marabout en 1972, sous une jaquette "trash", dirait-on de nos jours.

Les Mémoires de l’ombre apparaissent dans les lettres dès mai 1941. Cadou ne tarit point d’admiration pour les textes de Béalu. On suit la parution des premières nouvelles dans des revues d’alors jusqu’à leur première édition complète en 1945 par Gallimard.

À lire Cadou, on peut penser qu’il s’agit de poèmes. Une brève allusion à Edgar Poe fait incliner le lecteur vers le fantastique. Encore un côté ignoré du Cadou lecteur qui se dévoile.

Il faut dire que Béalu détonne entre la poétique d'un Max Jacob qui le chaperonne et celle des gus de “l’équipe de Rochefort” (Ils récusent tous le terme “école”. Alors ?).

“Un décalage de l’angle du regard”, c’est ainsi que Béalu caractérisait ses nouvelles-poèmes

Pour exprimer son amour des livres, cet ami me confiait avoir aimé dans sa jeunesse une jeune fille : de lui toucher seulement le bras je ressentais une commotion... et il ajoutait : C'est cette même sensation que j'éprouve aujourd'hui quand j'ouvre un livre.

Que d'émotions il eût connues dans la chambre secrète où je conservais, en des vitrines spécialement aménagées, ma collection de femmes reliées ! Sous l'apparence d'honnêtes in-octavo elles demeuraient là, mes chères petites d'hier et d'autrefois, alignées l'une contre l'autre, enfin sages, enfin rangées, chacune définitivement habillée selon ni nature et non d'après les caprices vulgaires de la mode : en veau mort-né les romanesques, percaline rosé les fausses naïves, cuir noir genre missel les passionnées, et les vierges en maroquin blanc. Quelle patience il m'avait fallu pour les posséder ainsi, non plus à l'image de la terrible vie du monde, folles, bruyantes et trop souvent dispersées, mais réduites à cette petite vie d'objet, ou plutôt à cette petite mort où je les tenais enfermées, fidèles à mon appel jaloux. Toutes sans prétention d'auteur ni ornement superflu portaient seulement un millésime et, sous la nuque en guise de titre, leur prénom. Ces doux vocables si souvent criés dans le délire, il ne me semblait pas du tout étrange d'épeler ici leurs froides syllabes incrustées. Ô ma brune Anik demi-basane, mon Ève coquette dorée sur tranche, ma rouée Claudine dos à nerfs, et toi, et toi, ma mélancolique Marguerite plein-chagrin ! Lorsque, en prenant bien soin de ne pas abîmer votre coiffe, je vous tirais du réduit où votre beauté momifiée n'attendait que mon geste pour renaître, vos bras soulevant leur fermoir me révélaient, toujours à nouveau, quelque endroit inconnu, quelque parfum inattendu, quelque grâce ignorée de votre corps ainsi merveilleusement préservé.

Le choix nécessaire, car je vous aimais toutes un peu sans discernement jadis ! m'avait obligé aussi à beaucoup de souffrance. Si bien qu'à présent je n'aurais consenti à me séparer d'aucune d'entre vous. Et chaque fois — de plus en plus rarement il est vrai, tant à vous fréquenter s'était affiné mon goût — chaque fois qu'une « nouvelle acquisition » venait resserrer vos rangs, c'était à votre tour d'éprouver une légère angoisse. Heureusement, elle ne se traduisait, sur la page où dormait votre regard figé, que par l'apparition de quelques taches de rousseur qui rehaussaient d'un charme complémentaire la nacre monotone de votre teint désincarné.

BIBLIOGYNIE

Mémoires de l'ombre

Un peu plus sur Marcel Béalu :

• aux éditions José Corti

• Marcel Béalu, un surréaliste fantastique (ndrl : pas sûr qu'il ait apprécié un tel qualificatif !)

23:35 | Lien permanent | Commentaires (1)

samedi, 25 mars 2006

« pieds nus »

Figure-toi que jeudi dernier j'étais à un tel point saoul que j'ai trouvé le moyen de perdre mon vélo et une paire de souliers. En pleine nuit sous une pluie torrentielle j'ai fait plusieurs kilomètres pieds nus et me suis retrouvé à l'aube, entre deux vaches, éloigné de 7 kilomètres de Saint-Aubin. Non tu te rends compte. Mémorable entre toutes mais emmerdante si le vélo ne se retrouve pas parce que pas à moi.

En lisant la correspondance Béalu-Cadou, une lettre de ce dernier datée du premier jour du printemps 1942.

Plus tard, le poème "Louisfert" dans Le cœur définitif

Pieds nus dans la campagne bleue, comme un Bon Père

Qui tient sa mule par le cou et qui dit des prières

.........................................................................

Dans l'esprit du poète, je ne sais. Mais dans la tête du lecteur, si !

23:55 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 20 mars 2006

de mort et de printemps

Mais non, mais non ! Ça peut être "beau de mourir au printemps".

Moi, j'aimerais bien cette année-là - enfin l'année où ça me viendra - que mon cerisier soit enfin fleuri.

Il a tant de retard cette année !

Aujourd'hui, du moins cette nuit, entre le 20 et le 21 mars, c'est mon poète d'adolescence qui s'en alla, l'an 1951.

Peut-être l'ai-je croisé quand j'étais un petit enfant, du côté de la rue Jean Jaurès, de la rue du Marchix ou de la place Bretagne, un jour où il allait rendre visite à son copain le libraire.

J'ai rencontré ses mots sur un banc du Jardin des Plantes, trois ans trop tard pour reconnaître son visage.

Ce matin, j'ai mis du vin en bouteille, de ce dernier vin d'une vigne massacrée parce qu'il importe plus de construire des "airbus" que d'élever de bons et simples vins.

Il n'y a plus un cep vivant.

Il n'y a plus que des monstres qui nivellent, trouent, aplanissent dans un vacarme immonde.

je ne suis pas nostalgique pour autant. Le blogue d'Al m'a suggéré des poèmes printaniers.

Mettant mon vin en bouteille, j'ai pensé à lui, à "mon" Cadou dont le nom "demeure comme un bruissement d'eau claire sur les cailloux". Sans doute, s'attardait-il trop aux tables des bistrots !

Ô vieilles pluies souvenez-vous d'Augustin Meaulnes

Qui pénétrait en coup de vent

Et comme un prince dans l'école

À la limite des féeries et des marais

En un pays mené de biais par les averses

Et meurtri dans son cœur par le fouet des rouliers

Le lit défait du garde-chasse

Les chemins creux du monde entier

C'est là que je t'attends c'est là que je te veille

Printemps comme un chanteur des rues printemps pareil

À la petite lumière d'un vélo sur la route

Voici que le plus simple entre nous s'émerveille

D'avoir entre les mains un bouquet de jnquilles

Et l'oiseau qui dormait encore se souvient

D'une fenêtre au bout du monde

Peut-être que là-bas dans les terres perdues

Une jeune fille de famille toute nue

Se dresse à la croisée ouverte et se regarde

Dans un morceau de lune triste comme un parc

Peut-être bien que c'est ainsi dans les romans

Une grosse cloche avec le printemps dedans

Mon amour tu es là comme une herbe qui penche

Sa longue écriture douce sur la page

Et je lis dans tes yeux et tu peux bien baisser

Ta paupière pareille à du genêt mouillé

J'épelle à haute voix comme un enfant qui dort

La chaude et mesurée syllabe de ton corps.

Hélène ou le règne végétal, 1948

Rentre vite, René ! Hélène va s'inquiéter.

18:05 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 10 mars 2006

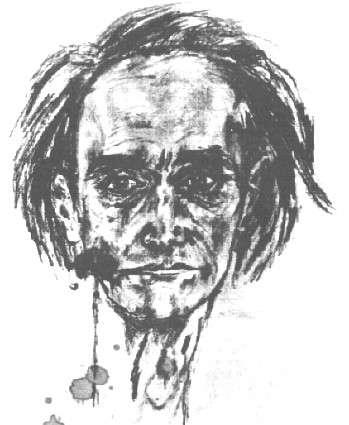

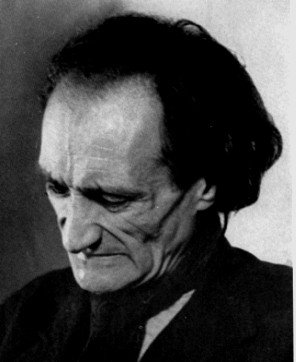

à suivre, pour Artaud

...........................................................................

Artaud s'assied, visage en cendre dans le vent.

C'est l'aube, où fume encore un dernier campement,

L'âtre noir où se perd la piste du voyage

Du cavalier qui monte en chantant vers l'orage.

Artaud meurt, essayant d'enfiler sa chaussette,

Mais le Thibet retient la main qui se dessèche,

Artaud plein de pavots étouffés dans sa tête,

Artaud dit non, dans son cercueil, aux coups de bêche.

Henri Thomas

mort d'Artaud

Sous le lien du temps, 1963

Henri Thomas. Pendant quinze ans, de 1970 à 1985, il a fréquenté Houat. Peut-être l’ai-je croisé au hasard des mouillages. À la prochaine escale, je m’enquiers de son séjour.

Il fut un des proches d’Artaud quand celui-ci était à Rodez.

Poésie/Gallimard vient de publier Suppôts et suppliciations (n°416), édition établie par Évelyne Grossman. Mon catalogue était ancien ; sous le n° 385, c’est Pour en finir avec le jugement de dieu, suivi de le Théâtre de la cruauté qui a été publié récemment.

Libé-livres d’hier présentait un bouquin Ferdière, psychiatre d’Antonin Artaud, mince opuscule de 48 pages rédigé par un psychiatre, Emmanuel Venet. Je suis confus de n’avoir pas saisi le propos du livre, pas plus d’ailleurs que ce qu’en écrit le critique de Libé ; une photo de Artaud, Ferdière (“en surplomb”, sic) et de deux inconnu(e)s.

Dans Suppôts et suppliciations, une trentaine de lettres dont plusieurs à Henri Thomas, une très longue à André Breton et un projet de correspondance à Claudel, appelé “cloclo”, qui avait décidé de cesser toute collaboration avec la revue Fontaine de Max-Pol Fouchet, parce que ce dernier y avait publié “les élucubrations d’un aliéné”. "L'aliéné" s'y fâche !

Hors de ses propres dérives soigneusement dissimulées, ne fut jamais très à l’aise avec la folie des autres, le grand Claudel !

Tristesse !

14:55 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 05 mars 2006

une femme rencontre Artaud

Anaïs Nin et Antonin Artaud vont se rencontrer et s’écrire entre mars et août 1933.

Mois intenses qui s’achevèrent sans doute dans l’incompréhension de Artaud face à l’extrême liberté de femme de Anaïs Nin.

Il faut relire toutes les pages du Journal de l'écrivaine*, au long de ces six mois. Fascinant regard sur la tension folle d’un homme qui découvre UNE femme.

Deux êtres de beauté en miroir.

Artaud. Maigre, tendu. Un visage creusé, des yeux de visionnaire. Des manières sardoniques. Tantôt fatigué, tantôt ardent et malicieux.

..................................

Il a les yeux bleus de langueur, noirs de souffrance. Il est tout en nerfs. Il était pourtant si beau dans le rôle du moine amoureux de Jeanne d’Arc dans le film de Carl Dreyer. Les yeux enfoncés du mystique, comme s’ils brillaient au fond d’une caverne. Profonds, sombres, mystérieux.

............................................

Lorsque je revois Artaud, il m'accueille debout, noble et fier, une joie folle dans les yeux, des yeux de fanatique, des yeux de fou. Le triomphe sur son visage, l'éclair d'orgueil et de joie parce que je suis venue. La lourdeur de ses gestes qui s'accrochent, leur étrange despotisme. Ses mains m'effleurent seulement,

effleurent mes épaules, je sens pourtant la force de leur magnétisme.

Je suis vêtue de noir, de rouge et d'acier, comme un guerrier, pour me défendre d'être possédée par lui. Sa chambre est nue comme une cellule de moine.

Un lit, une table, une chaise. Je regarde les photographies de son étonnant visage, le visage changeant d'un acteur, amer, sombre et parfois rayonnant de quelque extase spirituelle. Il appartient au Moyen Âge, si grave, si intense. Il est Savonarole en train de brûler des livres impies, de brûler des plaisirs. Son humeur est presque satanique, sans joie claire, un entrain diabolique. Sa présence est écrasante, i! est tout entier tendu et brûlant comme une flamme blanche. Il y a dans ses gestes une fermeté, une intensité, une férocité, une fièvre qui éclate sur son visage en sueur.

Il me montre ses manuscrits, me parle de ses projets, devient sombre, m'implore, s'agenouille devant moi. Je lui répète tout ce que je lui ai déjà dit. La pièce tourne autour de nous. Il se lève, le visage convulsé, figé, pétrifié.

— Je ne suis pas fait pour l'amour sensuel. Et cela, pour les femmes, a tellement d'importance.

— Pas pour moi.

— Je ne voulais pas vous perdre.

— Vous ne me perdrez pas.

* Anaïs NIN, Journal 1931-1934, Le livre de poche n°3901, 1974

12:45 | Lien permanent | Commentaires (2)

à quelle altitude ?

Très, très haut la Conversation souveraine de René Char avec Antonin Artaud.

Je n'ai pas la voix pour faire ton éloge, grand frère.

Si je me penchais sur ton corps que la lumière va éparpiller,

Ton rire me repousserait.

Le cœur entre nous, durant ce qu'on appelle improprement

un bel orage,

Tombe plusieurs fois,

Tue, creuse et brûle,

Puis renaît plus tard dans la douceur du champignon.

Tu n'as pas besoin d'un mur de mots pour exhausser ta vérité,

Ni des volutes de la mer pour oindre ta profondeur,

Ni de cette main fiévreuse qui vous entoure le poignet,

Et légèrement vous mène abattre une forêt

Dont nos entrailles sont la hache.

Il suffit. Rentre au volcan.

Et nous,

Que nous pleurions, assumions ta relève ou demandions :

« Qui est Artaud ?» à cet épi de dynamite dont aucun.

grain ne se détache,

Pour nous, rien n'est changé,

Rien, sinon cette chimère bien en vie de l'enfer qui prend

congé de notre angoisse.

dans Recherche de la base et du sommet

Je m'immisçais dans ces mots obcurs pour tenter d'atteindre les contrées de la folie

12:40 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 04 mars 2006

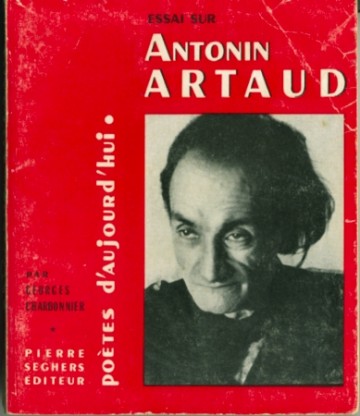

Antonin ARTAUD, le 4 mars 1948

Antonin Artaud ?

Est-on dans la poésie ? La littérature ? L’écriture ?

En deçà. Au delà.

Le n° 66 de la collection Poètes d’aujourdhui, paru en février 1959, est acheté à Nantes le jour même de mon retour en Algérie, le 7 octobre 1960. Comme pour les trois titres précédents, Rousselot, Supervielle et Essénine, la lecture de l’essai de Georges Charbonnier sur Artaud est le confluent d’une histoire amoureuse avec An et d’échanges littéraires intenses - trop littéraires, sans doute -, puisque l’amour s’effacera de par ma seule et piteuse responsabilité dans les mois qui suivirent ma reprise des “crapahuts” dans les djebels.

Tant il est vrai que si l’amour vient à manquer il n’est nul héritage

Qui puisse combler la vacuité des sens et cette absence de corsage

écrit Cadou évoquant la liaison d’Apollinaire et de Madeleine.

Cadou qui était, à An et moi, découverte et passion adolescentes communes, Cadou, une fois de plus qui fut l’ouvreur du chemin à Artaud :

Avec tes yeux comme une sonnerie bloquée Antonin

Comme un printemps foutu

Avec tes mains

Tes mains sur les barreaux de l'asile Antonin

Tes mains sur les fils électriques

Sur l'espagnolette sur la poésie partout

Antonin partout

Tes mains sur ton front pressées

Sur tous les corps de jeunes filles

Sur la campagne de Rodez

Antonin la campagne

Tu pêcherais dans la rivière

Avec une arbalète Antonin

Avec toutes les femmes

À même

À même la poésie Antonin

Et pas de camisole

Pas de frontières

Pas de répit surtout

Hélène ou le règne végétal - 1948

René Char suivra plus tard.

L’accès ne fut guère aisé, Georges Charbonnier étant, à ma connaissance, le premier à rompre avec la charte éditoriale de la collection : le choix des textes était supprimé ; bibliographie, dessins, portraits et fac-similés maintenus.

AVERTISSEMENT. Dans cet ouvrage, faute de place, et pour mieux conserver aux remarques qui le constituent, leur caractère d’essai, il a paru préférable de sacrifier tout détail historique ou anecdotique à l’approche des textes d’Antonin Artaud.

Antonin Artaud est né à Marseille le 4 septembre 1896. Dès sa jeunesse il séjourne dans une maison de santé. La vie entière d’Artaud s’écoulera sur la scène, sur le plateau, à l’asile. Le plus long séjour à l’asile dure neuf ans (Le Havre, Sotteville-lès-Rouen, Sainte-Anne, Ville-Évrad, Rodez).

Pour la société, Antonin Artaud est un drogué et un aliéné. Il n'a fait « carrière » ni au théâtre, ni au cinéma, ni dans la littérature.

L'histoire d'Antonin Artaud est celle d'un homme qui n’avait pas choisi d’être ; qui, étant, n'avait pas choisi son corps. (Un jour, cet homme constate qu’il ne sait pas choisir ses mots.............

Antonin Artaud est mort le 4 mars 1948 à Ivry.

Antonin a fait mot son corps....

De quoi laisser pantois, le lecteur ! Secoué par la violence des textes, ceux de Artaud, mais aussi par le commentaire de Charbonnier.

Plus que pantois, pantelant.

J’ai souvent eu l’envie de chambouler les deux seuls repères :

Artaud ? Pourquoi pas né le 4 mars 1896, mort le 4 septembre 1948. Expulsé avant d’être né, les os de sa momie tintinnabulant longtemps après son affaissement au pied de son lit.

ce corps inemployable

fait de viande et de sperme

Et ÇA va se lire dans les affres de la contre-guérilla, les embuscades nocturnes, les sueurs des ratissages, les soirées avinées des pitons, le staccato lointain d’un accrochage au flanc d’un djebel, les amours désertées.

Charbonnier va entrelacer, à travers onze parties précédées d’un avant-propos, les textes et ...cris d’Artaud et ses analyses de l’œuvre.

L’avant-propos laisse entendre les tensions et les petits scandales qui semblent jusqu’à nos jours animer les clans qui se partageraient Artaud et le droit de publier ou non les textes.

« LEUR Antonin Artaud qu’ils le gardent.

Le nôtre est celui qui leur échappe. »

Georges Charbonnier ? Il faudra bien qu’un jour France Cul (ou un quelconque étudiant ou chercheur ) nous livre un travail - ou un hommage - sur cet homme de radio qui, des décades durant , s’entretint avec écrivains, peintres, musiciens : Lévy-Strauss, Borgès, Audiberti, Barthes, Masson, Varèse, Queneau, Butor, Leiris, Giacometti et d’autres...

Le bouquin est écrit dix ans après la mort d’Artaud.

Antonin Artaud « retranché »

La création d’Antonin Artaud

Le corps étranglé d’Antonin Artaud

Antonin envoûté

« Toute l’écriture est de la cochonnerie »

Le sexe

« Tout vrai langage est incompréhensible »

Le Mexique

Le théâtre

Le théâtre de la cruauté

Ceux qui ont la face sempiternelle pour eux.

Une approche lente sera nécessaire pour assimiler. Tout un monde inconnu qui surgit : la folie, l’insulte, le sexe, les normes dynamitées, l’obscénité, la révolte, la rage...

Des pages seront ignorées. Par crainte ? Par répulsion ? Par difficultés de compréhension ?

Il me faudra attendre la parution de l’Ombilic des limbes et du Pèse-nerfs en Poésie/Gallimard pour entrer dans cette langue.

Une photo va marquer tout autant que le texte, une de la si poignante série réalisée par Denise Colomb. Agrandie en 40x50, elle sera collée sur un contreplaqué et me suivra dans tous les coins de lecture et d’écriture de pendant quarante ans dans mes tribulations, elle est toujours là, posée par terre, sombre interrogation !

Peut-être m’a-t-elle tout autant apporté réponse aux questions que me faisait poser Artaud : ce glissement des mots, cette faille qui s’insère entre langue et pensée, le moment de la perte quand s’insinue la folie :

Se retrouver dans un état d’extrême secousse, éclaircie d’irréalité, avec dans un coin de soi-même des morceaux du monde réel.

Une espèce de déperdition constante du niveau normal de la réalité.

Je suis celui qui a le mieux senti le désarroi stupéfiant de sa langue dans ses relations avec la pensée. Je suis celui qui a le mieux repéré la minute de ses plus intimes, de ses plus insoupçonnables glissements. Je me perds dans ma pensée en vérité comme on rêve, comme on rentre subitement dans sa pensée.

Je suis celui qui connaît les recoins de la perte.

Sous cette croûte d'os et de peau, qui est ma tête, il y a une constance d'angoisses, non comme un point moral, comme les ratiocination d'une nature imbécilement pointilleuse, ou habitée d'un levain d'inquiétudes dans le sens de sa hauteur, mais comme une (décantation)

à l'intérieur,

comme la dépossession de ma substance vitale,

comme la perte physique et essentielle

(je veux dire perte du côté de l'essence)

d'un sens.

Il me manque une concordance des mots avec la minute de mes états.

« Mais c'est normal, mais à tous le monde il manque des mots, mais vous êtes trop difficile avec vous-même, mais à vous entendre il n’y paraît pas, mais vous vous exprimez parfaitement en français, mais vous attachez trop d'importance à des mots. »

Vous êtes des cons, depuis l'intelligent jusqu'au mince, depuis le perçant jusqu'à l'induré, vous êtes des cons, je veux dire que vous êtes des chiens, je veux dire que vous aboyez au dehors, que vous vous acharnez à ne pas comprendre. Je me connais, et cela me suffît, et cela doit, suffire, je me connais parce que je m'assiste, j'assiste à Antonin Artaud.

Le Pèse-nerfs

La folie et, nouvelle, la douleur :

Cette douleur plantée en moi comme un coin, au centre de ma réalité la plus pure à cet emplacement de la sensibilité où les deux mondes du corps et de l’esprit se rejoignent....

...................................

Mais cet effritement qui atteint ma pensée dans ses bases, dans ses communications les plus urgentes avec l'intelligence et avec l'instinctivité de l'esprit, ne se passe pas dans le domaine d'un abstrait, insensible où seules les parties hautes de l'intelligence participeraient. Plus que l'esprit qui demeure intact, hérissé de pointes, c'est le trajet nerveux de la pensée que cet effritement atteint et détourne. C'est dans les membres et le sang que cette absence et ce stationnement se font particulièrement sentir.

Un grand froid,

une atroce abstinence,

les limbes d'un cauchemar d'os et de muscles, avec le sentiment des fonctions stomacales qui claquent comme un drapeau dans les phosphorescences de l'orage.

Images larvaires qui se poussent comme avec le doigt et ne sont en relations avec aucune matière.

Fragments d’un journal en enfer

Qui atteignit jamais cette atroce frontière ?

Je suis stigmatisé par une mort pressante où la mort véritable est pour moi sans terreur.

Je laisserai vides les cases “théâtre”, “peyotl” : j’y suis très nettement mal à l’aise.

Mais comment échapper au torrent révolté - haineux ? - que suscite chez Artaud la psychiatrie.

Relire Artaud le Momo ; relire dans Charbonnier les pages 68 à 84 d’Artaud envoûté :

Le Bardo est l'affre de mort dans Iequel le moi tombe en flaque,

et il y a dans l'électrochoc un état flaque par lequel passe tout traumatisé,

et qui lui donne, non plus à cet instant de connaître, mais d’affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut, quand il était soi, quoi, loi, moi, roi, toit, zut et ÇA.

J'y suis passé et je ne l’oublierai pas.

................................................

La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode,

Je n'ai vu moi que des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi.

Qui a passé par l'électrochoc du Bardo et le Bardo de l’électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres et sa vie a baissé d'un cran.

J'y ai connu ces moléculations souffle après souffle du râle des authentiques agonisants.

..........................................

Or, je le répète, le Bardo c'est la mort, et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n’existait pas il n'y a pas si longtemps.

Créer ainsi artificiellement la mort comme la médecine actuelle l'entreprend c’est favoriser un reflux du néant qui n'a jamais profité à personne

mais dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps.

En fait, depuis un certain point du temps.

Lequel ?

Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident.

Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d’être soignés par d’authentiques vivants ?

in Artaud le Momo

Et Charbonnier d’ajouter :

« Vous aurez 65 électrochocs, M. Artaud. »

Est-ce le portrait quasi quotidiennement scruté ? Sont-ce ces éclairs du Pèse-nerfs ou de l’Ombilic des limbes ? À la fin des années soixante-dix, moi qui n’avais jusqu’alors jamais eu affaire avec les psychiatres, -chanalystes, -chologues, j’ai “rencontré” l’anti-psychiatrie en lisant “Une grammaire à l’usage des vivants” de David Cooper, il m’arrive encore de pratiquer l’exercice mental décrit au chapitre XV, mon “curriculum mortis”.

Pour me laver , écrit Artaud à propos du peyotl des Tarahumaras.

Demeurent, avant les électrochocs, l’amour - ou le sexe ? -, après les électrochocs, la peinture.

L’amour ?

Est-ce la boniche de la taverne d’Hoffmann, “ la boniche crapuleuse et mal lavée” ?

L’Héloïse d’Abélard qui “ a aussi cette chose en sextant de marine, autour de laquelle toute magie tourne..” ?

Les fillettes du chanoine Lewis ?

Les si tendres Filles du du Feu de Gérard de Nerval ?

Ce fut l'amour comme une mer, comme le péché, comme la vie, comme la mort.

L'amour sous les arcades, l'amour au bassin, l'amour dans un lit, l'amour comme le lierre, l'amour comme un mascaret.

L'amour aussi grand que les contes, l'amour comme la peinture, l'amour comme tout ce qui est.

Et tout cela dans une aussi petite femme, dans un cœur si momifié, dans une pensée si restreinte, mais la mienne pensait pour deux.

Du fond d'une ivresse insondable un peintre pris de vertige tout à coup se désespérait. Mais la nuit était plus belle que tout. Tous les étudiants regagnèrent Ieur chambre, le peintre recouvra ses cyprès.

Une lumière de fin du monde remplit peu à peu ma pensée.

Il n'y eut bientôt plus qu'une immense montagne de glace sur laquelle une chevelure blonde pendait.

La vitre d’Amour

in l’Art et la Mort

En 1947, Artaud doit être devenu enfin "un aliéné évident" sans renoncer à être un homme. Il publie un extraordinaire hommage à l’un de ses pairs en aliénation, Vincent Van Gogh, :

Je reviens au tableau des corbeaux.

Qui a déjà vu comme dans cette toile la terre équivaloir la mer.

Van Gogh est de tous les peintres celui qui nous dépouille le plus profondément, et jusqu'à la trame, mais comme on s'épouillerait d’une obsession.

Celle de faire que les objets soient autres, celle d'oser enfin risquer le péché de l'autre, et la terre ne peut pas avoir la couleur d'une mer liquide, et c'est pourtant bien comme une mer liquide que Van Van Gogh jette sa terre comme une série de coups de sarcloir.

Et la couleur de la lie du vin il en a infusé sa toile, et c'est la terre qui sent le vin, qui clapote encore au milieu des vagues de blé, qui dresse une crête de coq sombre contre les nuages bas qui s'amassent dans le ciel de tous les côtés.

Mais je l'ai déjà dit, le funèbre de l'histoire est le luxe avec lequel les corbeaux sont traités.

Cette couleur de musc, de nard riche, de truffe sortie comme d'un grand souper.

Dans les vagues violacées du ciel, deux ou trois têtes de vieillards de fumée risquent une grimace d'apocalypse, mais les corbeaux de Van Van Gogh sont là qui les incitent à plus de décence, je veux dire à moins de spiritualité,

et qu'a voulu dire Van Van Gogh lui-même avec cette toile au ciel surbaissé, peinte comme à l'instant précis où il se délivrait de l'existence, car cette toile a une étrange couleur, presque pompeuse d'autre part, de naissance, de noce, de départ,

j'entends les ailes des corbeaux frapper des coups de cymbale forte au-dessus d'une terre dont il semble que Van Van Gogh ne pourra plus contenir le flot.

Puis la mort.

Van Gogh, le suicidé de la société

Il ne me reste plus qu’à fermer les yeux.

L’orageuse lumière de la peinture de Van Van Gogh commence ses récitations sombres à l’heure même où on a cessé de la voir.

Artaud par Pigon-Ernest-Pignon

Le matin du 4 mars 1948, le jardinier de la maison de santé d’Ivry vient apporter le petit déjeuner ; il trouve “Antonin Artaud au pied de son lit où il s’est affaissé

— définitivement

— en liberté.”

08:30 | Lien permanent | Commentaires (3)

samedi, 18 février 2006

Jean ROUSSELOT

Rousselot. Nantes, septembre 1960.

Ai-je depuis ce mois lointain jamais réouvert ce livre ?

J’ai eu une dette envers cet homme et je lui dois bien cette note sur ce blogue incertain qui se baguenaude de poètes en philosophes, d’épopées en élégies, de romans en journaux, de faits divers en marées. Il est celui qui m’a établi en poésie contemporaine, celle de ma jeunesse dans les années 50 finissantes.

J’achète le livre l’année de sa parution. C’est le n°71. Il est signé par André Marissel, lui-même poète et critique littéraire ; c’est la coutume dans la collection “Poètes d’aujourd’hui”.

Une biobibliographie traditionnelle , comme on en écrivait dans les années 50/60.

Rousselot, auteur fécond, a déjà publié une trentaine d’opuscules poétiques, six romans, des contes, des nouvelles, des vies romancées, cinq essais dans les “Poètes d’aujourd’hui” ( Milosz, Corbière, Reverdy, Poe, Fombeure), son “Panorama critique des nouveaux Poètes français”, plus, plus et... plus...

Quelques jours après sa mort - récente - le journal Le Monde en date du 28 mai 2004 lui consacra une rubrique “Jean Rousselot, poète et résistant” et mentionne entre 150 et 200 ouvrages signés, tous genres confondus.

Je retrouverai le critique quand j'aborderai le n° 25 sur Pierre Reverdy.

Né à Poitiers, enfance et adolescence difficiles, très difficiles, tôt orphelin, il doit interrompre ses études par manque d’argent et rentre en sanatorium ; il sait ce que signifie “cracher le sang”.

Je renvoie le lecteur à la revue Paroles de l'Alliance française qui publie un très long article pour la mort du poète :

« Ce furent des années très pauvres, je dirais même misérables. J’ai connu la réalité la plus sordide et la plus humble et j’en ai été marqué pour la vie ! Cela justifie mon attachement aux gens qui travaillent durement et à tous ceux qui souffrent. Je ne peux me séparer de ces réalités-là. »

Dans les années 70, il se présentait ainsi à Guy Chambelland :

« Jean Rousselot, 55 ans, 83 kilos, fils d’ouvrier resté fidèle à sa classe, qui ne peut pas supporter ce monde, ou plutôt la façon dont on le manigance. »

Curieusement, dans les quelques écrits que j’ai pu lire sur Rousselot, on tait avec une fausse pudeur sa réelle carrière de fonctionnaire : écrit abruptement, ne pourrait-on donc pas être flic et poète à la fois ?

On parle prudemment d’une carrière d’employé de préfecture : il fut commissaire de police à Poitiers, Vendôme, Orléans ; même à la Libération, sans doute pour services rendus en Résistance, chef de cabinet du directeur de la Sûreté nationale. Avec de telles responsabilités et tout ce qu’il écrivait, il ne dut guère manier la matraque. Il démissionna en 1946.

Jusqu’à son terme, il fut homme d’écriture.

Il avait participé à l’École de Rochefort, qui ne fut point une école mais une réunion de copains en poésie avec Béalu, Cadou, Bérimont, Manoll.

Il écrivit "à hauteur d’homme". Écriture sombre, anxieuse qui sut s’attendrir sous le regard des femmes.

Je ne proposerai que quatre textes d’une lecture trop tardive pour m’aventurer plus avant dans la connaissance d’un homme aux activités énormes qu’il mena avec “la force et la ténacité de ses parents et grands-parents ouvriers et paysans”.

Nous sommes perdus dans les averses, chiens boueux que l'on a chassés, de porte en porte. Mais nous avons gardé le goût du pain et du vin, et nos mains tremblent de désir, nos mains qui pendent comme des drapeaux. Nous sommes perdus mais on nous attend, dans quelque hutte de terre, avec le pain et le vin sur la table.

Nous sommes perdus

Le sang du ciel, 1944

0n entassa les morts sur des fardiers qui suaient encore le vin et, quand baissa le jour, le cortège s'ébranla vers le sud, au pas lent des gros percherons de pierre grise.

Les cadavres étaient nus; les lanciers de l' escorte, les teneurs de guides étaient nus; les chevaux étaient nus. Et nue la terre sous les pieds. les sabots et les roues, nue la terre qui tendait vers le soleil déclinant le filet de ses ornières noirâtres.

Il n'y avait personne sur la terre.

Il n'y avait rien sur la terre.

Les percherons de pierre grise s' arrêtèrent d' eux-mêmes sur la crête. Un grand effondrement se produisit alors dans le ciel dont les quartiers saigneux roulèrent mollement derrière l'horizon.

Les lanières de cuir s' abattirent sur les cadavres. Vainement.

Les lances des soldats, les lances des ornières s' enfoncèrent dans les chairs inertes. Vainement.

Il fallut débarder les morts.

Il fallut les jeter au vent.

Les morts

La mansarde, 1946

Je t'ai peu à peu dévêtue

De cette peau de rêves

De ces baisers cousus

Et soudain nue tu m'apparus

Plus rien de moi n'était à toi

Et tu t'enfonçais loin de moi

Mais ce que j' avais su te prendre

Et qui peut-être était le meilleur de moi-même

Me collait aux doigts comme un fard

Dont je ne savais que faire

Tourné vers les beaux seins que j' aime.

Refaire la nuit, 1943

..............................................................................

Federico, la terre a bu ton sang de violette

Et de vin noir,

Et cela fait une tache ronde

Au pied d'un mur d'Andalousie

Une tache ronde comme la lune entière

- Gâteau de blé rouleau de chanvre -

Qui roulait dans ta chambre petite

Et déchirée!

Ronde comme le ventre blanc de Lolita

Dont nul n' étanchera la blessure,

Ronde comme la bille de diamant fauve

De ta prunelle,

Ronde comme la ronde des filles et des garçons

Ronde comme une médaille...

- Non, plutôt ronde comme

Une monnaie,

Une pauvre monnaie de bronze

Que chacun a dans sa poche,

La fille et le mendiant,

Le guitariste et le marchand.

Une monnaie de quatre sous à ton effigie,

A ton effigie qui regarde en face,

Car tu es mort de face

Federico!

esquisse pour un tombeau

de Federico Garcia Lorca

(6 février 1947)

À vous lectrice et lecteur de poursuivre !

Sur la Toile :

• dans l'Humanité du 14 avril 1990

• dans le magazine "Actualité Poitou-Charentes" n°53.

• Quelques textes.

00:10 | Lien permanent | Commentaires (3)

mardi, 14 février 2006

Lecture nocturne

Voici que le boîtier de ma vie s'ouvre sur les rouages de la honte

Et que tout mon passé dégringole soudain pauvre mur de bibliothèque

Livrant ses pages non coupées et nombre de dessins obscènes....

René Guy Cadou

Confession générale

Il est des jours ainsi, de ceux qu'on appelle des jours "sans".

11:35 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 29 novembre 2005

Jules SUPERVIELLE

Cette note est dédiée à celle qui, depuis un an, tisse sur la Toile une extraordinaire tapissserie consacrée à la poésie qui se publie en ce début de XXIe siècle, Florence Trocmé, sur POÉZIBAO, son anthologie permanente.

Supervielle !

C’est le Poète d’Aujourd’hui auquel est attribué le numéro 15 de la collection Seghers. Première parution, fin des années 40, début des années 50, le dépôt légal mentionnant 1er trimestre 1953.

L’exemplaire que je possède est une réimpression de 1958 et je me le suis procuré, à la librairie Beaufreton, Passage Pommeraye, lors de ma permission de septembre 1960, qui, je l’ai déjà écrit à propos de Serge Essénine, fut une catastrophe amoureuse, mais la jeune fille était peintre, sculpteur(e) et écrivaine. Nous avions, depuis notre adolescence de voisins, communes admiration et curiosité pour les poètes contemporains ; mes choix de cette année-là et de la suivante furent guidés par la connaissance et le goût très sûr qu’elle avait de la littérature d’alors.

Le poème “Anthologie” de Cadou

Boulevard Jules Supervielle

Noë la Fable et les gazelles

et quelques pages disséminées dans le PANORAMA critique des nouveaux POÈTES FRANÇAIS de Jean Rousselot assurent le lecteur de la justesse de son choix.

Qui plus est, dans le Panorama, trois pages sont consacrées à Claude Roy qui n’est autre que l’artisan de l’essai publié par Seghers :

« L’influence de Supervielle est visible dans l’œuvre de Claude Roy, qui ne songe point à s’en excuser. Mais Supervielle ne songerait point à nier sa dette envers La Fontaine, celui des Nymphes de Vaux, lequel La Fontaine se défendrait mal d’avoir lu de très près Charles d’Orléans ou Théophile. »

Il est vrai que l’étude de Claude Roy est chaleureuse, filiale et sans concession.

Tout grand poète contient le mauvais poète auquel il a tordu le cou. Il y a en Supervielle l’ombre adroitement exorcisée d’un poète fantaisiste.

Le ton est donné pour les vingt-et-un brefs chapitres :.... Voix du Poète... On ne meurt pas qu’une fois...Les Grandes Ressemblances...Fondu enchaîné...Grande Aire...L’Horloger des Poèmes...

Ce très grand bonhomme, venu d'Uruguay, long comme un jour sans pain, dégingandé comme un homme des grands chemins et des vastes steppes, la tête dans les nuages, plus haut dans les étoiles et les pieds dans les herbes et les eaux,

Plein de songe mon corps, plus d'un fanal s'allume

A mon bras, à mes pieds, au-dessus de ma tête.

Comme un lac qui reflète un mont jusqu'à sa pointe

Je sens la profondeur où baigne l'altitude

Et suis intimidé par les astres du ciel.

Plein de songe…

C’est un homme de cœur vaste qui cherche et sonde :

«…..il cherche plus lointain encore [ que les distances de l’exotisme ou du ciel ], pressé par une nostalgie de distance qui distend et dépasse tous ses vers, il cherche et pressent une sorte d’absence essentielle, où tout serait présent-absent.

"Écoute, ce n’est que dans mes souvenirs

Que le bois est le bois et le fer, dur..."

il semble que, comme beaucoup d’arythmiques et de cardiaque nerveux, il en ait aussi la sensation et l’état anxieux. »

C'est Michaux qui écrit ceci de son ami Supervielle et pour le disfonctionnement cardiaque, Michaux en connaissait un bout.

Roy parle de la “vertu documentaire de cette poésie :

L'escale fait sécher ses blancheurs aux terrasses

où le vent s'évertue,

Les maisons roses au soleil qui les enlace

Sentent l’algue et la rue.

Les femmes de la mer, des paniers de poissons

irisés sur 1a tête,

Exposent au soleil bruyant de la saison

La sous-marine fête.

Le feuillage strident a débordé le vert

Sous la crue de lumière,

Les roses prisonnières

Ont fait irruption par les grilles de fer.

Le plaisir matinal des boutiques ouvertes

Au maritime été

Et des fenêtres vertes

Qui se livrent au ciel, les volets écartés,

S'écoule vers la Place où stagnent les passants

Jusqu'à ce que soit ronde

L'ombre des orangers qui simule un cadran

Où le doux midi grogne.

L'escale portugaise

Les trébuchements d’un cœur mal assuré de son rythme rappellent le poète vivant à la promesse du mort qu’il contient :

Un sourire préalable

Pour le mort que nous serons.

Un peu de pain sur la table

Et le tour de la maison.

Une longue promenade

À la rencontre du Sud

Comme un ambulant hommage

Pour l’immobile futur.

Et qu’un bras nous allongions

Sur les mers, vers le Brésil,

Pour cueillir un fruit des îles

Résumant toute la terre,

À ce mort que nous serons

Qui n’aura qu’un peu de terre,

Maintenant que par avance

En nous il peut en jouir

Avec notre intelligence,

Notre crainte de mourir,

Notre douceur de mourir.

Offrande

À moi-même quand je serai posthume.

Tu mourus de pansympathie,

Une maligne maladie.

Te voici couché sous l'herbette

— Oui, pas de marbre, du gazon,

Du simple gazon de saison,

Quelques abeilles, pas d'Hymette. —

On dit que tout s'est bien passé

Et que te voilà trépassé...

Ces messieurs des Ombres Funèbres

Vers le fond fumeux des ténèbres

Te guidèrent d'un index sûr

Mais couronné d'un ongle impur.

Et c'est ainsi que l'on vous gomme

De la longue liste des hommes...

Horizontal, sans horizon,

Sans désir et point désirable,

Tu dors enfin d'un sommeil stable.

— Ah ! dans l'eau faire un petit rond !

— Tu mourus de pansympathie,

Une maligne maladie.

Claude Roy ose un rapprochement sur pensée et poésie ; la lecture du coquillage et l’oreille et du monde en nous n’est pas loin de nous faire désigner le Grand Jules pour un contemporain des phénoménologues et un poète de l’intentionnalité.

Mais un profond coquillage

Dont le son veille, caché,

D'âge en âge attend l'oreille

Qui finit par s'approcher.

Et l'homme qui le rencontre

Écoutant ce bruit lointain

Dévide au fond de la conque

L'invisible fil marin.

L'oreille, conque elle-même,

Aboutissant au cerveau

Va des profondeurs humaines

Au maritime écheveau

Et compare sur la plage

Le dehors et le dedans

Cependant que l'océan

Toujours change de pelage.

Le coquillage et l’oreille

Chaque objet séparé de son bruit, de son poids,

Toujours dans sa couleur, sa raison et sa race,

Et juste ce qu’il faut de lumière, d’espace

Pour que tout soit agile et content de son sort.

Et cela vit, respire et chante avec moi-même

- Les objets inhumains comme les familiers -

Et nourri de mon sang s’abrite à la chaleur.

La montagne voisine un jour avec la lampe,

Laquelle luit, laquelle en moi est la plus grande ?

Ah ! je ne sais plus rien si je rouvre les yeux,

Ma science gît en moi derrière mes paupières

Et je n’en sais pas plus que mon sang ténébreux.

Le monde en nous

Reprenant ce bouquin, je me dis que je n’ai pas réouvert assez fréquemment Supervielle. Je découvre cet homme immense qui d’une main accompagne les sphères célestes et de l’autre caresse un visage de femme

Au milieu d'un nuage,

Au-dessus de la mer,

Un visage de femme

Regarde l'étendue,

Et les oiseau-poissons

Fréquentant ces parages

Portent l'écume aux nues.

(Je connais cette femme

Où l'ai-je déjà vue ?)

Les chiens du ciel aboient

Dans un lointain sans terres,

Ce sont bêtes sans chair

Qui ne connaissent pas

Cette dame étrangère,

Et donnent de la voix

Avec leur âme austère.

(Elle a deux yeux si nom

Que je les cherche en moi.)

Silence tout à coup.

Visages dans les mains

Vont les sphères célestes

Qui retiennent leur souffle

Pour que ce chant modeste

Se fraye comme il faut

Son chemin jusqu’en haut.

(Et voici qu’elle a pris

Sa tête entre ses mains.)

Plein ciel

Nous avons tous, chacun, nos idiolectes, ces expressions favorites de notre langue bien particulière ; j’en ai un que mon penchant pour l’histoire me fait souvent employé, j’ai cru l’avoir emprunté à René Char, mais peut-être bien que c’est à Supervielle que je le dois : Oublieuse mémoire,

Pâle soleil d’oubli, lune de la mémoire,

Que draines-tu au fond de tes sourdes contrées ?

Est-ce là ce peu que tu donnes à boire

Ces gouttes d’eau, le vin que je te confiai ?

Que vas-tu faire encor de ce beau jour d’été

Toi qui me changes tout quand tu ne l’as gâté ?

Soit, ne me les rends point tels que je te les donne

Cet air si précieux, ni ces chères personnes.

Que modèlent mes jours ta lumière et tes mains,

Refais par-dessus moi les voies du lendemain,

Et mène-moi le cœur dans les champs de vertige

Où l’herbe n’est plus l’herbe et doute sur sa tige.

Mais de quoi me plaignais-je, ô légère mémoire…

Qui avait soif ? Quelqu’un ne voulait-il pas boire ?

II

Regarde, sous mes yeux tout change de couleur

Et le plaisir se brise en morceaux de douleur,

Je n’ose plus ouvrir mes secrètes armoires

Que vient bouleverser ma confuse mémoire.

Je lui donne une branche elle en fait un oiseau,

Je lui donne un visage elle en fait un museau,

Et si c’est un museau elle en fait une abeille.

Je te voulais sur terre, en l’air tu m’émerveilles !

Je te sors de ton lit, te voilà déjà loin,

Je te cache en un coin et tu pousses la porte,

Je te serrais en moi tu n’es plus qu’une morte,

Je te voulais silence et tu chantes sans fin.

Qu’as-tu fait de la tour qu’un jour je te donnai

Et qu’a fait de l’amour ton cœur désordonné ?

III

Mais avec tant d'oubli comment faire une rose,

Avec tant de départs comment faire un retour,

Mille oiseaux qui s'enfuient n'en font un qui se pose

Et tant d'obscurité simule mal le jour.

Écoutez, rapprochez-moi cette pauvre joue,

Sans crainte libérez l'aile de votre cœur

Et que dans l'ombre enfin notre mémoire joue,

Nous redonnant le monde aux actives couleurs.

Le chêne redevient arbre et les ombres, plaine,

Et voici donc ce lac sous nos yeux agrandis ?

Que jusqu'à l'horizon la terre se souvienne

Et renaisse pour ceux qui s'en croyaient bannis !

Mémoire, sœur obscure et que je vois de face

Autant que le permet une image qui passe...

Oublieuse mémoire

Plus malicieusement, il écrivit ses démêlés avec cette singulière capacité qui nous donne tant de soucis et, en plus grand nombre encore, quand on s’avance en âge :

« J’ai beaucoup collaboré avec l’oubli en poésie. Oubliant l’élémentaire comme l’essentiel, je me dis tout d’un coup : tiens, il y a des arbres, tiens, il y a des femmes, il en est même de fort belles. Un autre jour, c’est une rivière, c’est une bête, c’est le ciel étoilé qui m’émerveillent. »

Il ne me déplaît point de vieillir en la compagnie poétique de cet homme

C’est bientôt Noël et Claude Roy qui s’étend assez peu sur les proses de Supervielle, écrit à propos de ces dernières sur la gentillesse :

«C’est une vertu instable, paradoxale, toujours menacée parce que composite. C’est un mariage heureux de lucidité et d’ironie, de tendresse et de sensualité, d’astuce et de force. »

Donc pour Noël :

Le bœuf et l'âne de la crèche

L'âne se tient à gauche de la crèche, le bœuf à droite, places qu'ils occupaient au moment de la Nativité et que le bœuf, ami d'un certain protocole, affectionne particulièrement. Immobiles et déférents ils restent là durant des heures, comme s'ils posaient pour quelque peintre invisible.

L'enfant baisse les paupières. Il a hâte de se rendormir. Un ange lumineux l'attend, à quelques pas derrière le sommeil, pour lui apprendre ou peut-être pour lui demander quelque chose.

L'ange sort tout vif du rêve de Jésus et apparaît dans l'étable. Après s'être incliné devant celui qui vient de naître, il peint un nimbe très pur autour de sa tête. Et un autre pour la Vierge, et un troisième pour Joseph. Puis il s'éloigne dans un éblouissement d'ailes et de plumes, dont la blancheur toujours renouvelée et bruissante ressemble à celle des marées.

—II n'y a pas eu de nimbe pour nous, constate le bœuf. L’ange a sûrement ses raisons pour. Nous sommes trop peu de chose, l'âne et moi. Et puis qu'avons-nous fait pour mériter cette auréole ?

— Toi tu n'as certainement rien fait, mais tu oublies, que moi j'ai porté la Vierge.

Le bœuf pense par-devers lui : « Comment se fait-il que la Vierge si belle et si légère cachait ce bel enfançon ? »

...................................................................................................................................

Le bœuf et l'âne sont allés brouter jusqu'à la nuit. Alors que les pierres mettent d'habitude si longtemps à comprendre, il y en avait déjà beaucoup dans les champs qui savaient. Ils rencontrèrent même un caillou qui, à un léger changement de couleur et de forme, les avertit qu'il était au courant.

II y avait aussi des fleurs des champs qui savaient et devaient être épargnées.

C'était tout un travail de brouter dans la campagne sans commettre de sacrilège. Et manger sans commettre de sacrilège. Et manger semblait au bœuf de plus en plus inutile. Le bonheur le rassasiait.

Avant de boire aussi, il se demandait : « Et cette eau, sait-elle ? »

Dans le doute il préférait ne pas en boire et s'en allait un peu plus loin vers une eau bourbeuse qui manifestement ignorait tout encore.

Et parfois rien ne le renseignait sinon une douceur infinie dans sa gorge au moment où il avalait l'eau. « Trop tard, pensait le bœuf, je n'aurais pas dû en boire. »

II osait à peine respirer, l'air lui semblait quelque chose de sacré et de bien au courant. Il craignait d'aspirer un ange...

Moins pieuse et toute empreinte de sensualité gentiment érotique, il faudrait lire “La première fois”.

L’érotique chez Supervielle, comme le disait Barthes, c’est l’art du vêtement qui baille !

Il est un poème inoublié, et quand j’ai réouvert ce “poète d’aujourd’hui”, il m’est revenu aussi neuf qu’il y a quarante-cinq ans à la première lecture :

Je ne vais pas toujours seul au fond de moi-même

Et j’entraîne avec moi plus d’un être vivant.

Ceux qui sont entrés dans mes froides cavernes

Sont-ils sûrs d’en sortir même pour un moment ?

J’entasse dans ma nuit, comme un vaisseau qui sombre,

Pêle-mêle, les passagers et les marins,

Et j’éteins la lumière aux yeux dans les cabines,

Je me fais des amis des grandes profondeurs.

Un poète

Jules Supervielle est à nouveau dans mon jardin.

Comme quoi les petites catastrophes amoureuses peuvent être fécondes !

Mais qu'a fait de l'amour ton cœur désordonné ?

Post-scriptum :

Jules Supervielle en livre de poche

• Gravitations, précédé de Débarcadères, Poésie/Gallimard,

• Le Forçat innocent, suivi de Les amis inconnus, Poésie/Gallimard,

• La Fable du monde, suivi de Oublieuse mémoire, Poésie Gallimard,

• L'enfant de la Haute Mer, Folio n°252, Gallimard,

• Le voleur d'enfant, Folio n° 357, Gallimard.

Jules par Dubuffet

sur la Toile

site de J.M. Maulpoix,

site de la revue EUROPE,

site dédié à l'univers et à l'œuvre de Jules Supervielle.

22:15 | Lien permanent | Commentaires (2)