mardi, 10 octobre 2017

Il y a 13 ans

Beaucoup de bavardages, d'écrivailleries,

et puis depuis deux ou trois ans, des atermoiements, des silences, des bredouillements,

au quasi mitan de l'été, un trop durable silence.

Promis, je vais y remédier !

22:46 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 30 mars 2013

twitter et le sonnet

À propos de la Toile, interrogé sur les pratiques littéraires possibles, Michel Butor* répond :

« Naturellement ! Il n'y a que les poètes pour nous guider à l'intérieur de ces nouveaux territoires. Prenez Twitter. Cent-quarante caractères, c'est une contrainte prosodique respectable, comme on a inventé celle du Sonnet au XVIe siècle. Évidemment très peu de gens sont capables d'entirer des choses intéressantes, de même que très peu ont été capables de créer des sonnets intéressants, sur les millions qui ont été écrits dans l'histoire de la littérature. »

Pessimiste, Butor. Et puis n'y auraient été créés que ceux de Du Bellay, Ronsard, Louise Labé, Marc Papillon de Lasphrise, Jean de Sponde, Abraham de Vermeil, Antoine Magne de Fiefmelin et d'autres et d'autres encore, et le sonnet d'Arvers, et le cher Gérard de Nerval, et Verlaine, et Rimbaud, sa Bohême, son Val et ses Voyelles, ces "très peu" sont encore fort nombreux : soixante-huit dénombrés dans Soleil du soleil, cette anthologie du sonnet français** de Marot à Malherbe, entre 1536 et 1630. Ajoutons toute l'effervescence du XVIIème et la renaissance du XIXème, après l'assoupissement du XVIIIème et les prolongements contemporains, de Francis Jammes à Roubaud en passant par Apollinaire, Valéry, Aragon ou Pérec.

Twitter avec ses cent-quarante signes, n'autorisant l'écriture que d'un tercet de notre bien-aimé sonnet, serait plus dans la contrainte prosodique du haïku —bien que souvent très bref,

Fraîcheur

Au mur la plante de mes pieds nus

Sieste

Basho

ou du tanka, cet autre poème japonais***,

Pour toi je suis sorti

Dans la lande printanière

Cueillir de jeunes fleurs

J'ai trempé mes manches

La neige tombait sans cesse

Kôkô Tennô

Touittons donc et poètisons plus encore. Dès demain, relisons nos milliers de sonnets, le haïkou et le tenka touittés ou non !

*in L'invité, Télérama n°3296, du 16 au 21 mars 2013.

** en Poésie/Gallimard, édition de Jacques Roubaud.

*** Les tanka — ou brèves chansons — ont le rythme suivant : 5-7-5-7-7. Lire de Maurice Coyaud, TANKA HAIKU RENGA, Le triangle magique, architecture du verbe, aux Belles Lettres, 1996.

17:12 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 26 février 2012

le vieil homme, la mer et nos droits de traduire

Monsieur Assouline, d'évidence, dans le Monde des Livres du 24 février, y va de sa chronique, un tantinet emphatique : bronca, tweetosphère, blogosphère, stratosphère, feux aux poudres, boulevard à ragots. Ici donc nous sommes quelques-unes et quelques-uns à être visé(e)s. Je n'en maintiens pas moins un crêpe noir sur mon exemplaire du bouquin traduit par Dutourd.

Ailleurs, d'autres gros mots : invocation légitime des droits, ouverture de la boite de Pandore, soudaine névrose d'altruisme.

Il conclut citant un colloque à venir —vu le ton de la citation, monsieur Assouline ne doit pas y être invité — sur la "copie mode d'emploi": « On y verra le nouveau monde faire le départ de ce qui doit mourir et de ce qui doit survivre de l'ancien monde. Le droit d'auteur, par exemple ? »

À propos du Vieil homme et la mer, je ne souhaite glisser qu'une remarque : Hemingway lui-même aurait-il fauté en matière halieutique : de la page 84 à la 86, le traducteur français écrit "daurade" ; le texte anglais mentionne "dolphin". Et la méditation rêveuse du vieux pêcheur va s'épancher sur "le poisson d'or bruni tacheté de rouge".*

Que je sache, le dauphin (dolphin) n'est pas un poisson, mais un mammifère marin. Le texte est, quelques lignes plus loin, tout aussi ambigu : « Tomorrow I will eat the dolphin. He called it dorado » (Demain, je mangerai le dauphin. Il l'appelait dorado)

Sénescence d'Hemingway ? Erreur du typographe ? Interprétation du correcteur ?

Addendum :

La même affaire — celle du bouquin, pas celle du dauphin — a agité aussi la Place de la Toile de Xavier de Laporte, élargissant les problèmes des droits d’auteur, au copyright et à la propriété intellectuelle.

Un autre conflit, moins public, montre bien les luttes sournoises qui agitent la Toile.

En novembre 2011, l'Université de Louvain a été menacée d'une plainte émanant de l'Université de Californie, pour "copillage" de textes "Grec ancien" et de leurs traductions.

À lire en cliquant sur le lien ci-dessus.

* Ne serait-ce pas une daurade coryphène ?

11:31 | Lien permanent | Commentaires (1)

samedi, 18 février 2012

publie.net versus gallimard

Il n' y a plus qu'à orner d'un crêpe noir tous mes bouquins "Gallimard" !

Post-scriptum : Il me semblerait judicieux que tous les possesseurs du "Vieil homme et la mer" renvoient, dans la semaine à venir, leurs exemplaires à Gallimard, se déclarant solidaires de publie-net et du traducteur François Bon.

10:07 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 30 janvier 2012

« lettre à des amis perdus »

Il suffit d'un bref article dans le quotidien régional* pour aller sortir de l'étagère le bouquin d'un poète. Ce matin-là, le titre était « Nantes va acquérir des lettres du poète Cadou » ; le sous-titre « La ville de Nantes après délibération de son Conseil, va acquérir 74 lettres du poète René Guy Cadou. Cette acquisition de 17 800 € rejoindra le fonds Cadou de la Bibliothèque municipale ».

Certes chercheurs, érudits, bibliophiles de se réjouir. Quant à moi, j'éprouve toujours au su de telles tractations quelque répugnance : se diffuse alentour une odeur de marchands du Temple, quand ce ne sont point les circonvolutions rapaces des ayants droit qui assombrissent les horizons lettrés.

À 240 €, la bafouille ? Le gars René qui ne sablait pas le champagne tous les jours, mais qui se descendait facilement quelques chopines de muscadet avec ses copains de haut-bord au bistrot du bourg aurait rondement arrondi son traitement d'instituteur.

Et aujourd'hui encore, par les temps qui courent... Hein !

Quand on sort d'une lente lecture dense d'Après le livre de François Bon, on n'en est que plus marri. Y a-t-il le moindre espoir, dans la Toile, pour l'abandon de ces négoces sordides ?

La correspondance de Cadou, ces lettres envoyées à ses copains, ça me fait songer à ces tapis de haute-laine qu'une enfant des Aurès tisse pendant des jours et des jours, des mois et des années et qui seront mis en vente dans un ouvroir pour touristes.

Y a -t-il un prix pour ces laines et ces mots ? C'est trop ou... pas assez.

Je n'ai pas reçu de lettres de René Guy Cadou. Ou plutôt je ne les ai reçues que trois ou quatre ans après sa mort. Reçues comme des poèmes.

Et j'ai toujours beaucoup tardé à lui répondre.

Ce sont ces trente-cinq notes où s'inscrit le nom de René Guy Cadou, notes à lui entièrement dédiées, notes pour une mince allusion, ou pour un seul verset de lui : j'ai souhaité tirer ces notes de la "fosse à bitume" — comme l'écrit François Bon — qu'est un blogue. Suffit de créer une "catégorie" nouvelle, même si les "catégories" d'un blogue — le mien n'y échappe point — peuvent être de multiples petites "fosses à bitume" immergées dans la grande.

Donc "Cadou toujours" dans la colonne de droite entre "les fréquentations" — mes liens qui renvoient aux blogues et aux sites de mon "nuage" — mon phalanstère, aurais-je écrit naguère — et les rares commentaires qui sont apportés parfois à ces notes.

Je souhaiterais simplement que cette catégorie "Cadou toujours" soit pour les lectrices et les lecteurs de ce blogue comme cette lettre à des amis perdus que confiait gratuitement René Guy Cadou parfois à des ramiers, parfois à des enfants :

Vous étiez là je vous tenais

Comme un miroir entre mes mains

La vague et le soleil de juin

Ont englouti votre visage

Chaque jour je vous ai écrit

Je vous ai fait porter mes pages

Par des ramiers par des enfants

Mais aucun d'eux n'est revenu

Je continue à vous écrire

Tout le mois d'août s'est bien passé

Malgré les obus et les roses

Et j'ai traduit diverses choses

En langue bleue que vous savez

Maintenant j'ai peur de l'automne

Et des soirées d'hiver sans vous

Viendrez-vous pas au rendez-vous

Que cet ami perdu vous donne

En son pays du temps des loups

Venez donc car je vous appelle

Avec tous les mots d'autrefois

Sous mon épaule il fait bien froid

Et j'ai des trous noirs dans les ailes

Lettre à des amis perdus

Pleine poitrine.

* Ouest-France du vendredi 27 janvier 2012.

18:48 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 22 janvier 2012

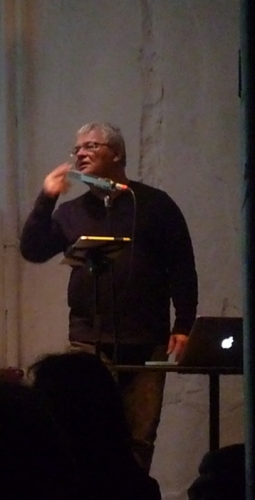

l'autre soir, au Lieu Unique

Tout le jour, la ville s'était enroulée dans une bruine persistante sans vent qui est le propre de ces bordures de l'anticyclone hivernale.

Tout le jour, dans ma petite "librairie", j'avais laissé ruisseler les Suites, les Toccatas de Froberger, de Couperin, de Frescobaldi sur le clavecin de Leonhardt, disparu la veille.

Je me disais que j'allais traverser des miroirs, des inversions, des antipodes, que j'allais m'assècher, me glacer en allant écouter Bon lisant sa Traversée de Buffalo. L'expérience de lecture du livre numérisé sur mon écran d'ordi avait été rude, austère. Pas de tablette, ni de liseuse — ça coûte ! Mais cette balade de mots sur les images de Google maps m'apparaissait moins un survol qu'une errance sur une carte surréelle.

Dans une salle triangulaire, une estrade, deux petites tables : sur chacune, ce que je reconnais comme deux Mac en veille, si identifiables à leur pomme croquée lumineuse dans le semi-obscur que troue un immense fond d'écran, l’entrelacs d’un de ces nœuds autoroutiers qui enserrent dans le bitume et le béton de Buffalo, cette ville des Grands Lacs américains ?

L'entrée du Lecteur et du Musicien, ce fut à l'inverse de la descente aux enfers chantée dans l'Odyssée : nous étions de plain-pied dans cet enfer moderne. Et pourtant il y avait de l'Ulysse dans les rondeurs socratiques de François Bon et de l'Orphée dans la longue chevelure de Dominique Pifarély.

Leurs claviers de Mac effleurés quelques secondes comme un duo qui accorde ses instruments. Et la voix scandant dans une économie un peu haletante du souffle.

Un monde hostile : parce qu’ici il en offrait l’image ? Tu t’y sentais paradoxalement plus à l’aise que dans les villes d’autrefois, avec les objets du monde proche. On avait arasé sur la terre de quoi y tendre les bras, de quoi y hurler tous les cris : regarde, mais regarde l’image, là où tu marches tu es seul, là où tu marches personne ne te suit. La terre est noire quand on la broie, et le ciment une fuite, des stries divergentes, et le parking à peine un décor pour série télévision (pensais-tu, toi qui n’avais jamais supporté ni télévision ni téléphone). Dans la ville que tu construisais il y avait cela : voitures qui filaient, étendues vides striées dans la terre noire, et ce type aux bras tendus, qui hurlait.

Le violon va lentement s'immiscer dans les mots.

Dans l’île de chacun, ce qu’on a laissé dehors, sous les intempéries du ciel, et la dureté de ciment des cours. C’est du vrac, un désordre, on a posé ça ici parfois il y a longtemps, un jour il faudrait s’en occuper, et trier, mais on attend demain. Dans l’île de chacun, tellement de place pour rien : cet abandon qu’on traverse, ces espaces qu’on ne voit plus, et l’eau, au bout. L’eau verte, opaque, dure, immobile. Parfois on vient, là, tout au bord, on regarde l’eau. Ça fait du bien, de regarder l’eau. Puis on rentre dans la tour. On trouve commode cette répartition, l’étage où on mange, l’étage où on dort, et la grande pièce nue où on a son ordinateur, sa musique, ses rêves.

La scansion haletante devient transe. Le lecteur s'appuie au mur. Le violon s'exacerbe : il fouille les masses bétonnées des prisons, des dortoirs, les drôles de cadrans que dessine une usine de traitements des eaux, des yeux globuleux qui sont des espaces verts.

Hommes qui marchiez sur la terre noire, hommes qui mangiez ces boues noires, hommes venus là pour malaxer le bitume et le sol spongieux organique et lourd d’essences riches d’où extraire, raffiner, élaborer jusqu’à ce que cela explose, jusqu’à ce que cela donne aux hommes leurs armes contre les autres hommes : vos établissements d’hommes vous les aviez implantés à même là où vous marchiez, avec vos prothèses d’acier, vos baraques et vos tentes, où on désenfouissait les vieilles terreurs en noir, en orange, en bleu, avec les verts du minerai de cuivre et les blancs des alumines et la rouille vieille du fer à même cette terre qui s’effrite quand serrée dans la paume – hommes, vos couleurs pour repeindre la ville.

Le violon n'accompagne plus les mots : il les suscite, les éjecte de ces aligements, de ces obliques, de ces cercles.

Regardez, regardez l’autoroute : il y avait des lois, pour la protection des forêts, on y ménageait des passages souterrains pour la migration des espèces.... Des errants cherchaient, dans le dédale des voies droites, le lieu où elles se repliaient en courbe pour l’enfoncement dans la terre.

Je ne sais plus si je suis les mots du diseur ? ou les stridences du violoneux ?

Plus tard, après avoir salué François, exténué, je sors dans la nuit de bruine. Ma ville ? La ville de mon enfance, celle dont André Breton dans Nadja disait :

...la seule ville de France où j'ai l'impression que peut m'arriver quelques chose qui en vaut la peine, où certains regards brûlent pour eux-mêmes de trop de feux... où pour moi la cadence de la vie n'est pas la même qu'ailleurs, où un esprit d'aventure au-delà de toutes les aventures habite encore certains êtres.

Une autre ville ?

Tiens ! c'est peut-être cela, le post-moderne. Il me faudra arpenter les images nantaises de Google maps.

Avant de remettre mes pas dans ceux de René Guy Cadou et de Julien Gracq.

Et puis j'irai en mer.

Post-scriptum :

• Il faut revisiter le livre numérisé en inscrivant son propre parcours et sa rêverie sur Google maps. J'ai pris le dit du lecteur et les stridences du musicien comme une invite à ce geste.

Une Traversée de Buffalo

sur www.publie.net

coopérative d’édition numérique

• Cette perfomance/lecture s'est déroulée au Lieu Unique, dans le cadre du Labo Utile Littérature - séquence « Cités et frontières, parcs et paysages », labo animé avec grande intelligence et sensibilité par Thérèse Jolly.

12:26 | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 16 janvier 2012

à chacun son Maghrébin

Au vieux maître — Lucien Jerphagnon — le Berbère, Augustin de Thagaste, jeune latiniste débauché puis évêque d’Hippone, Père de l’Église.

À son turbulent étudiant devenu maître — Michel Onfray — le Pied-Noir, Albert Camus de Belcourt, gardien de but du Racing Universitaire d'Alger, journaliste de Combat, philosophe prolétaire (si ! si !).

Onfray est un habile raconteur de la philosophie ; il avait plus ou moins laissé pressentir qu’il narrerait cette belle histoire d’un penseur isssu du peuple pauvre, sinon miséreux quand il écrivait en 2007, dans un mince opuscule, La Pensée de midi, Archéologie d’une gauche libertaire*, un hommage à Camus qu’il inscrivait dans une filiation qui reliait les rives méditérranéennes aux rivages bretons à travers une approche de Georges Palante et de Jean Grenier. Il y va de 600 pages qui font un certain raffut dans la sphère de la critique journalistique : un vrai lancement publicitaire (!) avec Franz-Olivier Giesbert, un soutien amical et nuancé de Jean Daniel et un “halte-au-feu” d’Olivier Todd, qui doit craindre une chute des ventes de son excellent bouquin, Albert Camus une vie, beau pavé de plus de huit cents pages, datant de 1996.

Je continue de lire Onfray. Sa contre-histoire de la philosophie m'était une nécessité. Aujourd’hui, je m’avoue qu’il est plus conteur qu’historien, plus bretteur que philosophe, chaleureux, menteur par omission, à pas un oxymore près — feu sur Sartre sur une page, révéré à la page suivante — ; il pisse les feuillets, les articles, les livres en négligeant allègrement le précepte de Pline “Adversus solem ne meiito” — ne pisse pas face au soleil — qui reprend lui-même la recommandation moins aphoristique d’Hésiode***:

N’urine pas debout, tourné vers le soleil,

Ni entre le coucher de l’astre et son lever,

Ni marchant en chemin, ni sur les bas-côtés,

Ni en te dénudant. Car les nuits sont aux dieux.

L’homme pieux satisfait ce besoin accroupi

Ou bien contre le mur d’une cour bien fermée. **

Mais Onfray renvoie aux calendes grecques les préceptes : c’est un “chien”, un vrai de vrai Cynique, quoi !

Pour acquérir L'ordre libertaire, j’attendrai sans doute la parution en poche de son "pamphlet hagiographique" (?) (c'est écrit dans le sous-titre du Nouvel Obs qui balise les deux pages de remerciements de Jean Daniel à la dédicace de Onfray).

Pour le bénéfice de l’éditeur, ça ne tardera guère.

Dans l'attente, je relis avec bonheur — et gratitude envers Michel Onfray — Sa pensée de midi. C’est la très belle et brève histoire d'un lien entre trois philosophes.

* Michel ONFRAY, La Pensée de midi, Archéologie d'une gauche libertaire, Galilée, septembre 2007.

** Pour qui souhaiterait vérifier la justesse de la traduction— ce que j'avoue n'avoir pas encore pris le temps de faire :

μηδ' ἄντ' ἠελίου τετραμμένος ὀρθὸς ὀμιχεῖν·

αὐτὰρ ἐπεί κε δύῃ, μεμνημένος, ἔς τ' ἀνιόντα·

μήτ' ἐν ὁδῷ μήτ' ἐκτὸς ὁδοῦ προϐάδην οὐρήσῃς

μηδ' ἀπογυμνωθείς· μακάρων τοι νύκτες ἔασιν·

ἑζόμενος δ' ὅ γε θεῖος ἀνήρ, πεπνυμένα εἰδώς,

ἢ ὅ γε πρὸς τοῖχον πελάσας ἐυερκέος αὐλῆς.

*** Référence à une recension de Pierre Assouline qui n'est point dans mes fréquentations quotidiennes, sur les Adages d'Érasme,"Erasmemania" dans le Monde des Livres du vendredi 13 janvier. Piquante à lire ! Et à ouvrir le fichier qui livre aperçu de ces fameux Adages en cliquant sur ce lien, Adagesbooklet.pdf

10:34 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 28 décembre 2011

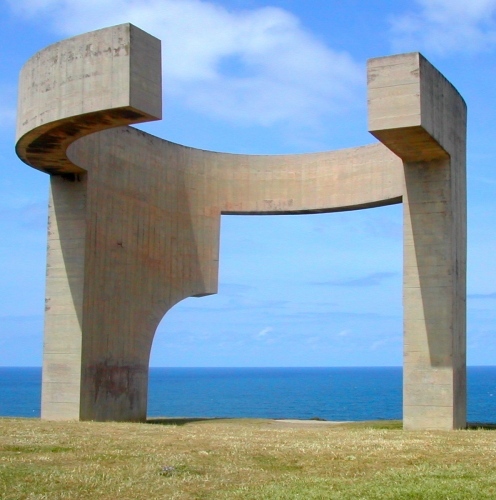

Ce soir, on largue

Pour demain retrouver des rivages amis, arpenter les jetées des port Asturiens, larges comme des avenues — car il faut bien résister aux puissantes houles de noroît qui lèvent du Golfe et franchir le passage de 2011 à 2012.

"Nordeste" de Vaquero Turcios.

Asturies

terre de résistance aux conquêtes arabo-andalouses et autre dictature franquiste,

terre de bergers qui jouent de la bombarde, sœur celte de la ghaïta berbère,

terre de mineurs très âgés qui ont mémoire des luttes anciennes et qui, discrètement aujourd'hui encore, se saluent, le poing levé, en entrant dans les cafés.

Élogio del Horizonte d'Eduardo Chillida

13:30 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 10 avril 2011

profusion

Profusion printanière au jardin — cela va de soi avec le bel ensoleillement de ces deux dernières semaines.

Sur la table du lecteur, la profusion devient confusion quand au traité de jardinage, le dernier cri, Le guide pratique du du potager en carrés, s'entremêlent philosophiquement — La traversée des catastrophes et Le bonheur ou l'art d'être heureux par gros temps — poétiquement — les Œuvres complètes de Rimbaud, Les poètes de la Méditerranée et Le testament d'Apollinaire — exotiquement — La carte d'identité de JeanMarIe Adiaffi — et depuis jeudi, — Manuscrits de guerre de Gracq et Tumulte de François Bon — ce dernier pour une relecture un peu hâtive.

Tous ces bouquins, parce qu'il faut bien vivre, littéralement et dans tous les sens.

À propos du "Gracq", j'ai, à la lecture du titre de la rubrique de FB, cru à un poisson d'avril.

Allant par la rive droite du fleuve à Bouchemaine chez mon "petit" frère, je venais de longer l'Île Batailleuse et il m'est toujours difficile en ces parages de faire abstraction de Julien Gracq et de ses bouquins, plus difficile encore de ne pas regretter d'avoir, sur le pas de la porte de Louis Poirier, suspendu le geste de soulever le heurtoir, naguère — jadis !

J'étais donc entré une fois de plus en "Gracquie", et pour quelques heures, quand j'ai lu dans le tiers livre dudit FB : Julien Gracq sniper.

Jeudi, le 7 avril au matin, les bonnes librairies nantaises et la FNAC présentait le "sniper" en tête de gondole. Ouest-France, Libé, Le Monde y allaient de leur page sur les Souvenirs de guerre de Louis Poirier, éditorialement devenus Manuscrits de guerre.

... Le fusil-mitrailleur, comme au temps où les grenadiers

prussiens tiraient « en seringue » — puis toute la colonne pliée

en deux, cheminant entre deux vins, du pas du caporal

Bidasse, le fourreau de la baïonnette serré dans la main

gauche, discutant de ses petites affaires dans son bas-breton

caillouteux, mangeant — buvant, — butant, secouée comme

de hoquets de rires homériques aux bordées de jurons

nobles qui jaillissaient de l'avant à chaque franchissement

de haie. Une drôle de collision - qui faisait dans l'esprit des

étincelles peu ordinaires - entre la Débâcle du père Émile

et les aventures des Pieds Nickelés.

page 233.

Quant à la réouverture de Tumulte, voici qu'à nouveau se relance, pour mes petits écrits sur la Toile, le grand intérêt d'un échange sur lectures et écritures qui s'éloignent des odeurs de colle et d'encre, des crissements d'acier du "laguiole" qui découpe les pages, du glissement du "feutre, de l'incision de la plume, du pli sacré du codex.

Ma vieille compagne d'Éducation populaire m'a invité à passer la matinée, petit ordi sur les genoux, à faire resurgir les vieilles utopies. Grâce à l'auteur du Tumulte.

20:45 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 01 avril 2011

anachronisme chez le liseur ?

Je suis à l'aise dans mes anachronismes de lecteur.

Certes, depuis un an ou deux, je m'en vas, encore sans iPad, dans les livres numérisés, alléché par  l'accumulation généreuse et si peu onéreuse de publie.net : j'ai, d'abord, utilisé le traditionnel "acrobat reader", puis j'ai ouvert un compte privé chez Calameo et depuis peu, préparant l'acquisition d'un iPad — hypothétique, vu l'augmentation pharaonique de la retraite — Calibre.

l'accumulation généreuse et si peu onéreuse de publie.net : j'ai, d'abord, utilisé le traditionnel "acrobat reader", puis j'ai ouvert un compte privé chez Calameo et depuis peu, préparant l'acquisition d'un iPad — hypothétique, vu l'augmentation pharaonique de la retraite — Calibre.

De L'art de de la guerre et de L'Olive, passant par Les poèmes d'Ossian et Aurélia, à S'écrire mode d'emploi, La chambre des cartes et Après le livre... s'enrichit d'une trentaine de titres, la librairie numérisée. En attendant la bibliothèque universelle, thème qu'abordera en mai prochain, à l'Université permanente de Nantes, l'homme d'affordance.com, qui est, sur l'Internet, comme "une aiguille dans la botte de foin".

Mais voilà ! sur les étagères, j'ai encore quelques livres de chez José Corti, de chez Rougerie, qui nécessitent encore le coupe-papier — en l'occurence, un faux-vrai Laguiole, quand ce n'est pas le bon Opinel, grand ouvreur d'huîtres..

Depuis longtemps acquis, ils furent, sans être oubliés, remisés dans le second rayon pour une lecture à plus tard. Ainsi deux Bachelard, premières et dernières pages coupées, La terre et les rêveries de la volonté, L'air et les songes. Ainsi de J.C. Mathieu, La poésie de René Char, aux pages découpées selon le seul intérêt pour tel ou tel poème.

Et encore celui-ci, vraiment laissé pour compte par ennui de liseur — ça arrive : on peut être grand poète et médiocre critique —, Le testament d'Apollinaire de René Guy Cadou et dont les pages sont à nouveau découpées

Si je n'ai jamais été un "accroc" de l'odeur du papier — ce ne sont que de vieilles vapeurs de colle, pas toujours très saines, que hume le nez lecteur — le crissement de l'acier qui s'insinue dans le pli des pages encore scellées, laissant de minuscules flocons de papier sur les genoux, m'a toujours été l'annonce d'un mystère qui enfin va se dévoiler.

Le bonheur !

Anti-moderne ? Post-moderne ? Immoderne ? comme il fut dit ce matin à propos de Rimbaud sur France Cul.

Liseur, lecteur, liseur.

11:44 | Lien permanent | Commentaires (1)